서문: 밤은 깊고, 스타일은 빛났다

1970년대. 역사의 격랑 속에서 세상은 숨 가쁘게 변화하고 있었다. 베트남 전쟁의 포화는 잦아들었지만 그 상흔은 깊었고, 워터게이트의 추문은 권력의 민낯을 드러내며 냉소주의를 퍼뜨렸다. 하늘 높은 줄 모르고 치솟던 전후 경제 성장의 신화는 두 차례의 오일 쇼크 앞에 무너져 내렸고, ‘스태그플레이션’이라는 낯선 유령이 세계를 배회했다. 특히 뉴욕은 파산의 벼랑 끝에 서 있었다. 거리는 어둡고 위험했으며, 한때 아메리칸 드림의 상징이었던 도시는 절망과 불안의 그림자에 잠식당하는 듯 보였다.

그러나 어둠이 깊을수록 빛은 더욱 찬란하게 타오르는 법일까. 절망의 도시 뉴욕과 영원한 패션의 수도 파리, 대서양을 사이에 둔 두 도시는 역설적이게도 가장 폭발적이고 창의적인 스타일의 혁명을 잉태하고 있었다. 잿빛 현실로부터의 탈출을 꿈꾸는 욕망은 밤의 장막 아래서 화려한 디스코 비트로 울려 퍼졌고, 기성세대의 위선에 대한 분노는 날카로운 기타 리프와 함께 찢어진 가죽 재킷으로 표출되었다.

이 책은 바로 그 격동의 1970년대, 특히 문화적 대폭발의 분기점이 된 1975년을 중심으로, 뉴욕과 파리라는 두 개의 무대 위에서 펼쳐진 패션과 스타일, 그리고 그 시대를 살았던 사람들의 뜨거운 욕망에 대한 연대기이다. 이것은 단순히 옷과 트렌드에 대한 기록이 아니다. 파산 직전의 도시가 어떻게 가장 눈부신 밤 문화를 꽃피웠는지, 전통적인 우아함의 상징이었던 파리가 어떻게 거리의 에너지와 충돌하고 융합했는지, 그리고 이 모든 격동 속에서 패션이 어떻게 시대정신을 반영하고 때로는 선도하는 언어가 되었는지를 추적하는 거대한 서사이다.

그 서사의 중심에는 전설적인 이름, 스튜디오 54(Studio 54)가 있다. 1977년 4월, 버려진 TV 스튜디오를 개조하여 문을 연 이 나이트클럽은 단순한 유흥 공간을 넘어섰다. 그곳은 하룻밤의 환상을 갈망하는 모든 욕망이 집결하고 충돌하는 용광로였고, 셀러브리티와 무명의 예술가, 패션 디자이너와 거리의 댄서들이 뒤섞여 새로운 문화를 만들어내는 실험실이었다. 벨벳 로프 하나를 사이에 두고 벌어진 선택과 배제의 드라마, 눈부신 조명 아래 펼쳐진 광란의 파티, 그리고 그 화려함 뒤에 숨겨진 탐욕과 몰락의 이야기는 70년대 후반 시대상의 가장 극적인 축소판이다.

우리는 이 책을 통해 독자들을 그 시절 뉴욕과 파리의 거리로, 그리고 스튜디오 54의 짜릿하고 위험한 밤 속으로 안내할 것이다. 홀스턴(Halston)의 미니멀한 글래머, 이브 생 로랑(Yves Saint Laurent)의 혁명적인 우아함, 캘빈 클라인(Calvin Klein)의 아메리칸 시크, 다이앤 본 퍼스텐버그(Diane von Fürstenberg)의 당당한 여성성, 겐조(Kenzo)의 자유로운 색채, 그리고 비비안 웨스트우드(Vivienne Westwood)와 CBGB 클럽이 뿜어낸 펑크(Punk)의 날 선 에너지가 어떻게 충돌하고 융합하며 시대를 정의하는 스타일을 만들어냈는지 생생하게 목격할 것이다.

단순히 어떤 옷이 유행했는지를 넘어, 왜 사람들은 반짝이는 라메 드레스를 입고 밤새 춤을 추려 했는지, 왜 안전핀으로 찢어진 옷을 고정하며 분노를 표출했는지, 그 근원적인 이유를 파헤칠 것이다. 패션이라는 프리즘을 통해 우리는 경제 위기의 불안감, 여성 해방과 성 소수자 인권 운동의 열망, 인종 갈등과 도시 문제, 그리고 무엇보다 현실에서 벗어나 '특별한 존재'가 되고 싶었던 인간 보편의 욕망을 읽어낼 수 있을 것이다.

이 책은 꼼꼼한 자료 조사와 생생한 증언, 그리고 풍부한 시각 자료를 바탕으로 학술적 깊이와 대중적 재미를 동시에 추구한다. 패션과 문화사에 관심 있는 독자들은 물론, 70년대의 음악과 영화, 예술을 사랑하는 이들, 뉴욕과 파리라는 도시에 매력을 느끼는 이들, 그리고 화려한 셀러브리티와 클럽 문화의 이면에 호기심을 가진 모든 이들에게 흥미로운 지적 탐험을 선사할 것이다.

밤은 깊었고, 스타일은 그 어느 때보다 강렬하게 빛났다. 이제, 역사의 무대 뒤편으로 들어가 그 눈부시고 위험했던 시절의 열기와 광기, 창조와 파괴의 드라마를 함께 목격해보자. 왜 우리는 수십 년이 지난 지금도 여전히 그 밤의 이야기에 매료되는가? 그 답을 찾아가는 여정이 지금 시작된다.

제 1부: 격동의 서막 - 1970년대 초반, 변화의 전조 (1970-1974)

제 1장: 닉슨 쇼크에서 오일 쇼크까지: 불안과 해방의 공존

1970년의 문턱은 60년대의 요란했던 축제가 남긴 숙취와 함께 열렸다. 아폴로 11호가 달에 착륙하며 인류의 무한한 가능성을 외쳤던 환희는 잠시, 지구는 여전히 해결되지 않은 문제들로 신음하고 있었다. 베트남 전쟁의 수렁은 깊어만 갔고, 사회는 분열되었으며, 경제는 불안한 징후를 보이기 시작했다. 한 시대의 낭만적 이상주의가 스러져가는 자리에는 냉정한 현실 인식이 싹텄고, 이는 사람들의 옷차림과 삶의 방식에 미묘하지만 분명한 변화를 가져오고 있었다. 화려한 낙관주의의 시대는 저물고, 이제 불안과 해방이라는 두 개의 얼굴을 가진 새로운 10년이 그 모습을 드러내고 있었다. 패션은 이 격동의 시대를 비추는 거울처럼, 때로는 불안을 반영하고 때로는 해방을 향한 열망을 담아내며 변화의 전주곡을 울리기 시작했다.

1. 히피의 퇴조, 그러나 남겨진 것: 60년대 반문화의 유산과 변형

1960년대 후반을 물들였던 ‘플라워 파워’의 강렬한 색채는 70년대 초입에 이르러 점차 빛을 바래고 있었다. ‘사랑과 평화’를 외치며 기성 사회의 모든 규범에 저항했던 히피 운동은 그 순수했던 이상과 달리, 현실 정치의 높은 벽과 내부적인 모순, 그리고 약물 남용이라는 어두운 그림자 속에서 힘을 잃어가고 있었다. 1969년 우드스탁 페스티벌의 신화적인 열기는 찰스 맨슨 일당의 끔찍한 살인 사건과 롤링 스톤즈의 알타몬트 공연에서 벌어진 폭력 사태로 얼룩졌고, 반문화 운동에 대한 사회적 시선은 싸늘해졌다. 더 이상 샌프란시스코 헤이트-애시버리의 꽃들은 만개하지 않았고, 공동체 생활의 꿈은 씁쓸한 현실 앞에 좌초되곤 했다.

하지만 히피 운동이 완전히 소멸한 것은 아니었다. 그들이 세상에 던졌던 화두 – 개성의 존중, 권위에 대한 저항, 물질주의 비판, 그리고 자기표현의 자유 – 는 70년대 문화와 패션의 저변에 깊숙이 스며들어 중요한 유산을 남겼다. 덥수룩한 장발, 너덜너덜한 청바지, 맨발과 같은 극단적인 히피 스타일은 점차 사라졌지만, 그 정신은 보다 세련되고 다양한 방식으로 변주되었다.

패션에서 가장 눈에 띄는 유산은 실루엣의 해방이었다. 몸을 옥죄는 코르셋과 딱딱한 테일러링에서 벗어나, 몸의 곡선을 자연스럽게 따르거나 혹은 자유롭게 풀어주는 루즈한 실루엣은 70년대 패션의 기본 문법이 되었다. 하늘하늘한 시폰 소재의 맥시 드레스, 땅에 끌릴 듯 넓게 퍼지는 플레어 팬츠, 엉덩이를 살짝 덮는 길이의 튜닉 블라우스 등은 여전히 많은 사람들에게 사랑받으며 편안함과 우아함을 동시에 선사했다. 이는 여성 해방 운동의 흐름과 맞물려, 여성들이 더 이상 사회가 강요하는 정형화된 미의 기준에 얽매이지 않고 자신의 몸을 자유롭게 드러내고 활동할 수 있게 된 시대적 분위기를 반영했다.

또한, 히피들이 추구했던 동양 및 제3세계 문화에 대한 관심은 70년대 패션의 에스닉(Ethnic) 무드를 더욱 풍성하게 만들었다. 인도의 페이즐리 문양, 모로코의 카프탄 실루엣, 아프리카의 대담한 프린트, 남미의 자수와 태슬 장식 등은 단순한 이국 취향을 넘어, 서구 중심주의에서 벗어나 다양한 문화적 가치를 존중하고 융합하려는 시도로 나타났다. 이는 특히 파리 패션계에서 겐조 다카다와 같은 디자이너들에게 큰 영감을 주며, 70년대 패션의 중요한 특징 중 하나로 자리 잡게 된다.

손으로 직접 옷을 만들거나 낡은 옷을 개조하는 DIY(Do It Yourself) 정신 역시 중요한 유산이었다. 이는 단순히 경제적인 이유를 넘어, 대량 생산되는 획일적인 소비문화에 대한 저항이자 자신만의 개성을 표현하려는 창의적인 행위였다. 자수, 패치워크, 타이다이(Tie-dye) 염색 등은 자신만의 옷을 만드는 즐거움을 선사했고, 이러한 DIY 정신은 훗날 펑크 패션의 핵심적인 철학으로 계승된다.

자연으로의 회귀를 꿈꿨던 히피들의 열망은 소재와 색상에서도 그 흔적을 남겼다. 데님, 코듀로이, 스웨이드, 리넨, 면과 같은 자연 친화적인 소재들이 꾸준히 사랑받았고, 베이지, 브라운, 올리브 그린, 머스터드 옐로 등 자연에서 유래한 흙빛(Earthy Tone) 색상들이 차분하고 편안한 분위기를 연출하며 인기를 끌었다.

결론적으로, 1970년대 초반은 히피 운동의 직접적인 영향력은 약화되었지만, 그들이 남긴 자유, 개성, 다양성, 반권위주의라는 정신적 유산이 사회 전반에 스며들어 새로운 문화와 스타일의 토양을 다지는 시기였다. 낡은 것은 스러졌지만, 그 폐허 위에서 새로운 씨앗들이 움트고 있었다.

2. 경제적 격변기: 스태그플레이션, 오일 쇼크, 그리고 뉴욕의 위기

1970년대 초반, 장밋빛 미래를 약속했던 전후 경제 성장의 파티는 끝나가고 있었다. 1971년 8월, 리처드 닉슨 미국 대통령은 달러의 금태환 정지를 전격 선언했다. 이른바 ‘닉슨 쇼크’는 제2차 세계대전 이후 세계 경제 질서를 지탱해 온 브레튼 우즈 체제의 종말을 고하는 사건이었고, 전 세계는 극심한 환율 불안정과 경제적 불확실성의 시대로 접어들었다. 달러 가치는 폭락했고, 국제 무역은 위축되었다.

엎친 데 덮친 격으로, 1973년 10월 제4차 중동전쟁이 발발하자 아랍 석유 수출국 기구(OAPEC)는 이스라엘을 지원하는 서방 국가들에 대한 보복 조치로 원유 생산 감축과 수출 금지를 단행했다. 이로 인해 촉발된 제1차 오일 쇼크는 서구 산업 사회의 기반을 뿌리째 뒤흔들었다. 유가는 불과 몇 달 만에 네 배 가까이 폭등했고, 석유에 절대적으로 의존하던 산업 국가들은 극심한 에너지 위기와 생산 비용 상승에 직면했다. 공장들은 문을 닫거나 생산량을 줄였고, 실업률은 치솟았다. 그런데 이상하게도 물가는 계속해서 상승하는 기현상이 발생했다. 경기 침체(Stagnation)와 물가 상승(Inflation)이 동시에 발생하는 스태그플레이션(Stagflation)이라는 신조어가 등장하며, 케인스주의 경제학에 기반한 전후 경제 정책의 한계를 드러냈다.

이러한 전례 없는 경제 위기는 사람들의 삶과 소비 패턴에 직접적인 영향을 미쳤다. 미래에 대한 불안감은 커졌고, 사람들은 허리띠를 졸라매기 시작했다. 패션 산업 역시 이 혹독한 경제 한파를 피할 수 없었다.

-

- 오트 쿠튀르의 위기: 화려함과 사치의 정점이었던 파리의 오트 쿠튀르는 직격탄을 맞았다. 상상을 초월하는 가격표는 더 이상 소수의 부유층 고객들에게조차 부담스러워졌고, 경제 위기 속에서 쿠튀르 드레스를 입고 파티에 참석하는 것은 시대착오적인 행동처럼 여겨졌다. 쿠튀르 하우스들은 울며 겨자 먹기로 규모를 축소하거나, 비교적 저렴한(?) 기성복 라인인 프레타포르테(Prêt-à-Porter)에 더욱 집중해야만 했다. 크리스토발 발렌시아가와 같은 전설적인 쿠튀리에는 이미 68혁명 이후 “더 이상 내가 옷을 입힐 여자가 없다”며 은퇴를 선언한 상태였다. 오트 쿠튀르의 황금시대는 명백히 저물어가고 있었다.

- 아메리칸 스포츠웨어의 부상: 반면, 대서양 건너 뉴욕에서는 새로운 기회가 열리고 있었다. 실용성, 편안함, 그리고 합리적인 가격을 내세운 아메리칸 스포츠웨어는 경제 위기라는 시대적 요구와 완벽하게 맞아떨어졌다. 여성들의 사회 진출이 증가하면서, 그들은 더 이상 집안에만 머무는 장식적인 존재가 아니었다. 일터에서도 입을 수 있고, 활동하기 편하며, 동시에 세련됨을 잃지 않는 옷이 필요했다. 캘빈 클라인은 군더더기 없는 미니멀한 디자인과 고급스러운 소재(하지만 쿠튀르보다는 훨씬 저렴한)로 도시적인 전문직 여성들의 옷장을 파고들었다. 랄프 로렌은 아메리칸 클래식이라는 이상적인 라이프스타일을 제안하며 중산층의 열망을 자극했다. 그리고 다이앤 본 퍼스텐버그의 랩 드레스는 이 시대 아메리칸 스포츠웨어의 성공을 상징하는 결정적인 아이콘이 되었다. 아메리칸 스포츠웨어는 단순히 옷을 파는 것이 아니라, 변화하는 미국 사회의 가치와 라이프스타일을 반영하며 유럽 패션과는 다른 독자적인 정체성을 확립해나가고 있었다.

-

- 파산 직전의 뉴욕: 경제 위기의 충격이 가장 극명하게 드러난 곳은 단연 뉴욕이었다. 1970년대 초, 뉴욕시는 방만한 재정 운영과 경기 침체로 인해 심각한 재정난에 시달렸고, 1975년에는 결국 파산(Default) 선언 직전까지 내몰렸다. 연방 정부의 긴급 구제 금융 지원으로 최악의 상황은 면했지만, 그 대가는 혹독했다. 시 정부는 공공 지출을 대폭 삭감해야 했고, 이는 경찰, 소방, 위생 등 공공 서비스의 질 저하로 이어졌다. 거리는 쓰레기로 넘쳐났고, 지하철은 위험하고 불결한 공간으로 변모했으며, 센트럴 파크마저 안전하지 않은 곳으로 여겨졌다. 브롱크스와 같은 일부 지역은 방화와 폐허로 뒤덮여 전쟁터를 방불케 했다. 타임스퀘어는 포르노 극장과 매춘, 마약 거래의 온상이 되었다. 영화 <택시 드라이버>(1976)는 당시 뉴욕의 어둡고 병든 분위기를 생생하게 포착했다.

- 이처럼 도시 전체가 깊은 절망과 불안에 휩싸인 상황은 역설적으로 새로운 문화적 에너지를 폭발시키는 토양이 되었다. 사람들은 암울한 현실에서 벗어나기 위해 더욱 강렬한 자극과 위안, 그리고 연대감을 갈망했다. 이는 이후 어두운 클럽 안에서 디스코 음악에 맞춰 춤을 추거나(디스코), 혹은 좌절과 분노를 음악과 패션으로 표출하는(펑크, 힙합) 강력한 하위문화의 등장을 예고하는 중요한 배경이 되었다. 위기의 도시 뉴욕은 아이러니하게도 가장 뜨거운 문화적 용광로가 될 준비를 하고 있었던 것이다.

3. 사회적 변화: 베트남 전쟁의 그림자와 워터게이트의 불신

경제적 혼란과 더불어, 1970년대 초반 미국 사회는 길고 지리멸렬했던 베트남 전쟁의 후유증과 워터게이트 스캔들이라는 정치적 충격으로 깊은 내상을 앓고 있었다. 이는 기존의 가치관과 권위에 대한 불신을 심화시키며 사회 전반에 냉소주의와 환멸감을 확산시켰고, 이는 패션에도 다양한 방식으로 투영되었다.

-

- 베트남 전쟁의 상흔: 1973년 파리 평화 협정 체결로 미군이 베트남에서 철수했지만, 전쟁은 미국 사회에 깊은 분열과 상처를 남겼다. TV를 통해 생중계된 전쟁의 참상은 반전 운동을 격화시켰고, 젊은 세대는 기성세대가 주도한 전쟁의 명분과 도덕성에 대해 강한 의문을 제기했다. 1975년 사이공 함락으로 전쟁은 미국의 패배로 끝났고, 이는 국가적 자존심에 큰 상처를 입혔다. 돌아온 참전 용사들은 영웅으로 환영받기는커녕 외상 후 스트레스 장애(PTSD)와 사회 부적응 문제로 고통받았고, 이는 사회 전체의 죄책감과 무력감을 가중시켰다. 전쟁의 피로감과 허무주의는 더 이상 이상적인 구호나 거대 담론을 믿지 않는 분위기를 만들었다.

-

- 워터게이트 스캔들과 권력에 대한 불신: 1972년 닉슨 행정부의 재선을 위해 공화당 측 인사들이 워싱턴 D.C.의 워터게이트 호텔에 있는 민주당 전국위원회 본부에 침입하여 도청 장치를 설치하려다 발각된 사건은 미국 정치사에 지울 수 없는 오점을 남겼다. 처음에는 단순 침입 사건으로 여겨졌지만, 워싱턴 포스트 기자들의 끈질긴 추적과 내부 고발자의 폭로로 닉슨 대통령과 백악관 핵심 인사들이 사건을 은폐하고 사법 방해를 시도했다는 사실이 드러났다. 결국 닉슨은 탄핵 위기에 몰리자 1974년 8월, 미국 역사상 최초로 임기 중 사임하는 대통령이 되었다. 이 사건은 최고 권력자들이 국민을 속이고 불법 행위를 저질렀다는 충격적인 사실을 폭로하며, 정부와 정치권력에 대한 미국인들의 신뢰를 바닥까지 추락시켰다. 사람들은 더 이상 ‘윗사람’들의 말을 곧이곧대로 믿지 않게 되었고, 기성 체제와 권위에 대한 냉소와 불신이 사회 전반에 팽배해졌다.

- 패션에 투영된 환멸과 저항: 이러한 사회적 분위기는 패션에도 양극단의 형태로 나타났다.

-

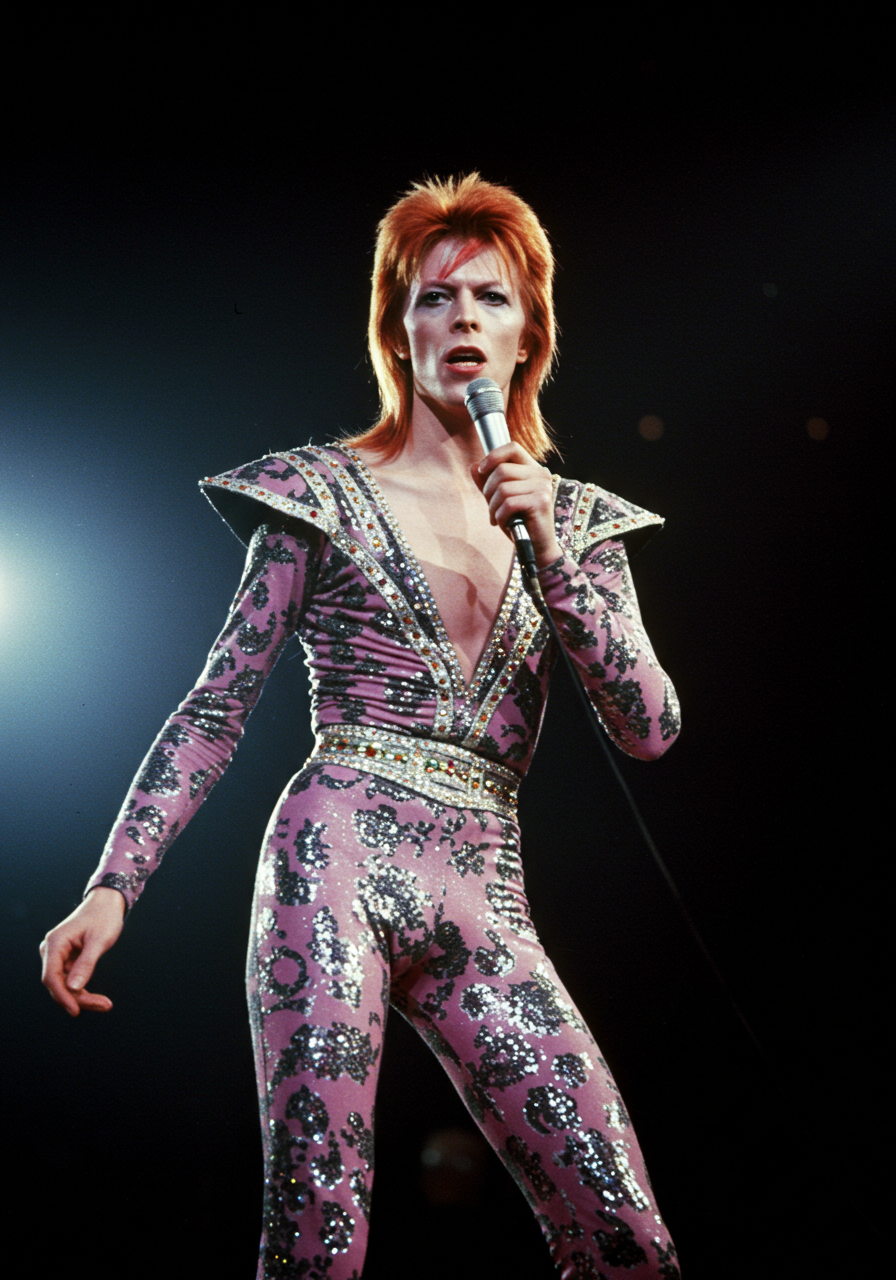

- 반항과 분노의 표출 (펑크의 전조): 일부 젊은이들은 기성 사회의 위선과 부패에 대한 환멸감을 노골적인 반항으로 표출했다. 그들은 주류 사회가 추구하는 깔끔함과 단정함을 거부하고, 일부러 낡고 찢어진 옷을 입거나, 금기시되는 상징(예: 스와스티카 – 이는 논란의 여지가 많았지만, 충격을 주려는 의도였다)을 사용하기도 했다. 안전핀을 옷에 주렁주렁 매달거나, 머리카락을 기괴하게 염색하고 세우는 등의 스타일은 아직 ‘펑크’라는 이름으로 정립되지는 않았지만, 그 근저에는 권위에 대한 조롱과 체제 전복적인 에너지가 꿈틀거리고 있었다. 뉴욕 다운타운의 예술가들과 뮤지션들 사이에서 이러한 경향이 먼저 나타나기 시작했다. 화려함으로의 도피 (글램 록과 디스코의 예고): 반대로, 암울한 현실과 정치적 혼란에서 벗어나 화려하고 환상적인 세계로 도피하려는 욕구 또한 강하게 나타났다. 이는 영국에서 시작되어 미국으로 건너온 글램 록(Glam Rock)의 폭발적인 인기와 맞닿아 있었다. 데이비드 보위, 마크 볼란, 앨리스 쿠퍼 등은 성별의 경계를 허무는 화려한 의상과 메이크업, 그리고 극적인 무대 연출을 통해 현실과는 다른 판타지 세계를 선보였다. 반짝이는 글리터, 아찔한 플랫폼 부츠, 이국적인 소재의 의상은 보는 이들에게 시각적인 쾌락과 대리 만족을 선사하며 현실의 고통을 잠시 잊게 해주었다. 이러한 글램 록의 미학 – 화려함, 인공성, 성적 모호성, 그리고 자기 연출 – 은 곧이어 펼쳐질 디스코 시대의 스타일과 스튜디오 54의 분위기를 예고하는 중요한 전조였다.

결국, 1970년대 초반의 사회적 혼란과 정치적 불신은 사람들에게 기존 질서에 대한 의문을 갖게 했고, 이는 패션을 통해 기존의 미적 기준을 거부하거나(펑크의 태동), 혹은 현실을 초월하는 새로운 아름다움을 추구하는(글램과 디스코의 예고) 양갈래의 길로 나아가게 하는 원동력이 되었다.

제 2장: 뉴욕의 빛과 그림자: 재정 위기 속 피어나는 스타일

1970년대 초반의 뉴욕. 세계 경제와 문화의 수도라는 화려한 명성 뒤편에는 깊고 어두운 그림자가 드리워져 있었다. 재정 파산의 공포가 도시 전체를 짓눌렀고, 거리는 범죄와 불안으로 얼룩졌다. 하지만 아이러니하게도, 바로 이 위기의 도시에서 새로운 스타일과 문화가 움트고 있었다. 절망 속에서도 사람들은 자신을 표현할 방법을 찾았고, 잿빛 현실을 뚫고 피어나는 창조적인 에너지는 곧 다가올 폭발적인 문화 르네상스를 예고하고 있었다. 뉴욕의 1970년대 초반은 빛과 그림자가 극명하게 교차하며, 실용적인 우아함과 거리의 생생한 에너지가 공존하는, 복잡하고 매혹적인 시대였다.

1. '공포의 도시' 뉴욕?: 1970년대 초 뉴욕의 사회 경제적 현실

"뉴욕에 오신 것을 환영합니다. 저희는 당신이 즐거운 시간을 보내길 바랍니다. 하지만 당신은 위험에 처해 있습니다." 1975년, 파산을 앞둔 뉴욕시 경찰 노조가 공항과 버스 터미널에 배포했던 전단 문구는 당시 도시의 암울한 현실을 단적으로 보여준다. 1960년대의 무리한 확장 정책과 복지 예산 증대, 그리고 70년대 초반의 경기 침체와 오일 쇼크는 뉴욕시 재정을 파탄 지경으로 몰아넣었다.

시는 막대한 부채를 감당하지 못했고, 결국 공공 서비스는 마비 상태에 이르렀다. 경찰관과 소방관의 수가 대폭 감축되면서 치안은 급격히 악화되었다. 살인, 강도, 강간 등 강력 범죄율은 사상 최고치를 기록했고, 밤거리는 공포의 대상이 되었다. 지하철은 고장과 지연이 잦았으며, 객차 내부는 그래피티로 뒤덮여 흉물스러웠고, 강도와 폭행 사건이 빈번하게 발생했다. 위생 서비스가 축소되면서 거리에는 쓰레기가 넘쳐났고, 쥐들이 들끓었다. 한때 낭만적인 산책로였던 센트럴 파크마저 위험한 장소로 변모했다.

브롱크스와 같은 일부 지역은 건물주들이 보험금을 노리고 고의로 불을 지르는 방화(Arson)가 만연하여 폐허로 변해갔다. 타임스퀘어는 휘황찬란한 광고판 대신 포르노 극장과 성인용품점, 스트립 클럽이 즐비한 환락가로 전락했고, 마약 거래와 매춘이 공공연하게 이루어졌다. 중산층과 기업들은 높은 세금과 불안한 치안을 피해 교외나 다른 도시로 떠나면서 도심 공동화 현상은 심화되었다.

‘빅 애플(Big Apple)’이라는 애칭 대신 ‘공포의 도시(Fear City)’라는 오명이 더 어울릴 법한 시절이었다. 도시 전체가 절망과 불안, 그리고 분노로 가득 차 있었다. 하지만 바로 이러한 극한의 위기 상황 속에서, 뉴욕 특유의 생존 본능과 창조적인 에너지는 새로운 돌파구를 찾기 시작했다. 사람들은 더 이상 거대하고 화려한 약속을 믿지 않았고, 대신 자신들의 삶과 밀착된 실용적인 가치와 현실적인 즐거움에 눈을 돌리기 시작했다. 이는 패션과 문화에도 그대로 반영되었다.

2. 실용주의의 대두: 아메리칸 스포츠웨어의 강세와 초기 디자이너들

파리의 오트 쿠튀르가 위기 속에서 허우적거리는 동안, 뉴욕에서는 아메리칸 스포츠웨어가 시대정신과 완벽하게 조응하며 그 세력을 넓혀가고 있었다. '스포츠웨어'는 실제 운동복을 의미하는 것이 아니라, 일상생활에서 편안하고 실용적으로 입을 수 있는, 잘 만들어진 기성복을 통칭하는 용어였다. 이는 값비싸고 특별한 날에만 입는 유럽식 패션과는 근본적으로 다른, 미국적인 삶의 방식과 가치를 반영하는 개념이었다.

경제 위기는 사람들의 소비 패턴을 바꾸었다. 더 이상 한 철 입고 버릴 유행을 좇기보다는, 오랫동안 다양한 방식으로 활용할 수 있는 클래식하고 실용적인 아이템에 대한 선호도가 높아졌다. 또한, 여성들의 사회 진출이 급증하면서, 그들은 직장에서도 활동하기 편하고 전문적으로 보이면서도 여성스러움을 잃지 않는 옷을 원했다. 아메리칸 스포츠웨어는 바로 이러한 요구에 완벽하게 부합했다.

이 시기 아메리칸 스포츠웨어의 성장을 이끈 선구적인 디자이너들이 있었다. 앤 클라인(Anne Klein)은 1960년대 후반부터 이미 재킷, 블라우스, 스커트, 팬츠 등을 자유롭게 믹스매치하여 입을 수 있는 ‘분리(Separates)’ 개념을 도입하며 현대적인 워킹 우먼을 위한 실용적인 옷장을 제안했다. 그녀가 1974년 갑작스럽게 세상을 떠난 후, 그녀의 디자인 스튜디오를 이끈 젊은 디자이너가 바로 도나 카란(Donna Karan)이었다. 도나 카란은 앤 클라인의 실용주의 철학을 계승하면서도, 저지 소재를 활용한 편안하면서도 우아한 드레이핑과 ‘세븐 이지 피스(Seven Easy Pieces)’와 같은 혁신적인 컨셉을 통해 훗날 자신의 브랜드 성공과 80년대 파워 드레싱의 기초를 다졌다.

제프리 빈(Geoffrey Beene)은 뛰어난 재단 기술과 혁신적인 소재 사용으로 유명했다. 그는 저지, 울, 심지어 남성복 소재까지 사용하여 구조적이면서도 동시에 편안하고 유연한 실루엣의 옷들을 만들어냈다. 그의 디자인은 지적이고 예술적인 감성으로 미국 패션의 수준을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받았다.

빌 블래스(Bill Blass)와 오스카 드 라 렌타(Oscar de la Renta)는 유럽적인 우아함과 화려함을 미국적인 실용성과 결합시킨 디자이너들이었다. 그들은 상류층 고객들을 위한 세련된 이브닝 웨어와 데이웨어를 선보이며, 아메리칸 럭셔리의 가능성을 보여주었다. 이들은 이후 ‘베르사유의 전투’에 참여하여 미국 패션의 위상을 높이는 데 기여하게 된다.

이처럼 1970년대 초반 뉴욕에서는 실용성, 편안함, 그리고 합리적인 럭셔리를 추구하는 아메리칸 스포츠웨어가 시대적 흐름을 타고 강력한 힘을 얻어가고 있었다. 이는 단순히 패션 트렌드의 변화를 넘어, 변화하는 미국 사회의 가치관과 여성들의 역할 변화를 반영하는 중요한 문화적 현상이었다.

3. 거리의 에너지: 초기 로프트 파티, 소울 음악, 그리고 디스코의 태동

암울한 도시의 현실 속에서도, 뉴욕의 밤은 조용하지 않았다. 특히 맨해튼 남부의 소호(SoHo), 트라이베카(TriBeCa), 그리니치 빌리지(Greenwich Village) 등 비교적 임대료가 저렴했던 지역에서는 새로운 형태의 언더그라운드 문화가 움트고 있었다.

-

- 로프트 파티(Loft Party)의 등장: 예술가들과 젊은이들은 공장이나 창고로 쓰이던 넓고 텅 빈 로프트(Loft) 공간을 주거지 겸 작업실, 그리고 비밀스러운 파티 공간으로 활용하기 시작했다. 데이비드 만쿠소(David Mancuso)가 자신의 로프트에서 열었던 초대 전용 파티 'The Loft'는 이러한 흐름의 시초이자 전설적인 장소가 되었다. 이곳에서는 인종, 성별, 성적 지향에 상관없이 누구나 자유롭게 어울려 춤을 출 수 있었다. 만쿠소는 당시로서는 획기적인 고품질 오디오 시스템을 갖추고, 다양한 장르의 음악 – 소울, 펑크(Funk), R&B, 록, 심지어 월드 뮤직까지 – 를 끊김 없이 플레이하며 사람들을 음악적 여정으로 이끌었다. 'The Loft'는 단순한 파티를 넘어, 음악을 통해 공동체 의식과 해방감을 공유하는 일종의 의식과 같은 공간이었으며, 이후 디스코 클럽 문화의 중요한 모델이 되었다.

-

- 소울과 펑크(Funk) 음악의 진화: 60년대 모타운(Motown) 사운드의 달콤함에서 벗어나, 70년대 초반 필라델피아(Philadelphia)에서는 좀 더 풍성한 오케스트레이션과 부드러운 그루브를 특징으로 하는 필리 소울(Philly Soul) 사운드가 탄생했다. 오제이스(The O'Jays), 스피너스(The Spinners), 해롤드 멜빈 & 더 블루 노츠(Harold Melvin & the Blue Notes) 등의 그룹은 댄스 플로어를 겨냥한 세련되고 감성적인 소울 음악으로 큰 인기를 얻었다. 한편, 제임스 브라운(James Brown)으로부터 시작된 펑크(Funk) 음악은 슬라이 앤 더 패밀리 스톤(Sly and the Family Stone), 팔리먼트-펑카델릭(Parliament-Funkadelic), 어스 윈드 앤 파이어(Earth, Wind & Fire) 등에 의해 더욱 복잡하고 사이키델릭하며 강력한 리듬을 가진 형태로 진화했다. 베이스 라인의 중요성이 강조되고, 복잡한 리듬 섹션과 브라스 편곡이 더해진 펑크 음악은 사람들의 몸을 본능적으로 움직이게 만드는 강력한 힘을 가지고 있었다.

-

- 디스코(Disco)의 씨앗: 이러한 로프트 파티 문화와 필리 소울, 펑크 음악의 발전은 자연스럽게 디스코(Disco) 음악의 탄생으로 이어졌다. 디스코는 특정 장르라기보다는, 춤추기에 적합한 다양한 음악들을 DJ들이 클럽 환경에 맞게 플레이하고 믹싱하는 과정에서 형성된 문화에 더 가까웠다. DJ들은 소울, 펑크, 라틴 음악 등에서 댄스 플로어를 달굴 수 있는 곡들을 선별하여, 4/4박자의 반복적인 비트와 베이스 라인을 강조하고, 때로는 곡의 길이를 늘리거나 리믹스하여 춤의 흐름이 끊기지 않도록 했다. 마누 디방고(Manu Dibango)의 'Soul Makossa'(1972)나 배리 화이트(Barry White)의 곡들, 글로리아 게이너의 초기 노래 등이 초기 디스코 히트곡으로 주목받기 시작했다. 특히 게이 커뮤니티를 중심으로 형성된 언더그라운드 디스코텍(Discothèque)들은 이러한 새로운 음악과 춤 문화를 확산시키는 중요한 역할을 했다. 아직 ‘디스코 열풍’이라고 부르기에는 이르렀지만, 1970년대 초반 뉴욕의 밤거리에서는 이미 뜨거운 에너지가 응축되며 다가올 폭발을 준비하고 있었다.

4. 다운타운 씬의 활기: 앤디 워홀의 '팩토리' 이후 예술과 패션의 교류

1960년대 팝 아트의 아이콘 앤디 워홀과 그의 스튜디오 ‘팩토리(The Factory)’는 뉴욕 다운타운 예술 씬의 중심이었다. 1968년 워홀이 총격을 당하는 사건 이후 팩토리의 분위기는 다소 변했지만, 70년대 초반에도 워홀의 영향력은 여전했으며, 예술, 음악, 패션, 영화 등 다양한 분야의 창조적인 인물들이 그의 주변에 모여들었다.

-

- <인터뷰(Interview)> 매거진: 워홀은 1969년 <인터뷰> 매거진을 창간하여, 셀러브리티들의 솔직한 인터뷰와 가십, 그리고 패션과 예술에 대한 새로운 시각을 담아내며 큰 인기를 얻었다. 이 잡지는 워홀 자신과 그의 측근들이 스튜디오 54를 비롯한 뉴욕의 밤 문화를 취재하고 기록하는 중요한 플랫폼이 되었으며, 당대 문화 트렌드를 형성하는 데 큰 영향력을 행사했다.

- 새로운 예술가들의 등장: 워홀의 그늘 아래, 혹은 그와는 다른 방식으로 새로운 세대의 예술가들이 다운타운 씬에서 활동하기 시작했다. 장-미셸 바스키아(Jean-Michel Basquiat)와 키스 해링(Keith Haring)은 아직 무명이었지만 거리의 그래피티 아트를 통해 자신들의 존재를 알리기 시작했고, 로버트 메이플소프(Robert Mapplethorpe)는 도발적인 사진 작업으로 주목받고 있었다. 신디 셔먼(Cindy Sherman)은 자신의 몸을 이용하여 다양한 정체성을 탐구하는 사진 작업을 시작했다. 이러한 젊은 예술가들의 등장은 뉴욕 예술계에 새로운 활력을 불어넣었다.

- 예술과 패션의 교류 심화: 60년대부터 시작된 예술과 패션의 경계를 허무는 시도는 70년대 초반 더욱 활발해졌다. 워홀은 여전히 패션계와 긴밀한 관계를 유지하며 디자이너들에게 영향을 주었고, 홀스턴과 같은 디자이너들은 워홀을 비롯한 현대 미술가들과 적극적으로 교류하며 예술적 영감을 얻었다. 스티븐 버로우스(Stephen Burrows)는 밝고 대담한 색상 조합과 레터스 엣지(Lettuce Edge) 디테일로 독창적인 스타일을 선보이며 다운타운 예술가들과 패션 피플들에게 사랑받았다. 예술가들이 직접 옷을 디자인하거나, 패션 디자이너들이 예술 작품에서 영감을 받은 컬렉션을 발표하는 등, 예술과 패션은 서로를 자극하고 영감을 주며 경계를 넘나드는 실험을 계속했다.

이처럼 1970년대 초반 뉴욕은 재정 위기라는 어두운 그림자 속에서도, 실용적인 아메리칸 스타일의 부상, 언더그라운드 클럽 문화와 디스코 음악의 태동, 그리고 다운타운 예술 씬의 활기라는 다채로운 빛깔을 동시에 품고 있었다. 이 빛과 그림자의 교차 속에서 응축된 에너지는 곧 1970년대 중후반의 문화적 대폭발, 그리고 스튜디오 54라는 전설적인 무대의 탄생을 위한 밑거름이 되고 있었다.

제 3장: 파리, 쿠튀르의 황혼과 프레타포르테의 여명

1970년대 초반, 패션의 영원한 수도 파리는 변화의 기로에 서 있었다. 수 세기 동안 세계 패션을 호령해 온 오트 쿠튀르(Haute Couture)의 절대적인 권위는 서서히 금이 가기 시작했고, 그 빈자리를 젊고 역동적인 에너지로 무장한 프레타포르테(Prêt-à-Porter, 고급 기성복)가 파고들고 있었다. 물론 파리는 여전히 파리였다. 이브 생 로랑이라는 불세출의 천재가 건재했고, 쿠튀르의 장인 정신은 살아 숨 쉬었다. 하지만 시대는 변하고 있었고, 파리 역시 그 변화의 흐름을 외면할 수 없었다. 1970년대 초반의 파리 패션은 황혼 녘의 장엄함과 여명의 설렘이 공존하는, 전통과 혁신이 아슬아슬하게 교차하는 매혹적인 풍경을 그리고 있었다.

1. 오트 쿠튀르의 건재함과 위기: 변화하는 시대와 고객층

오트 쿠튀르. 그것은 단순한 옷이 아니라 예술 작품이자, 소수의 특권층만이 누릴 수 있는 궁극적인 사치의 상징이었다. 샤넬, 디올, 지방시, 발렌시아가(비록 68년에 은퇴했지만) 같은 전설적인 이름들은 파리 패션의 영광스러운 역사를 대변했다. 수백 시간에 달하는 장인들의 수작업, 최고급 원단, 그리고 고객 한 사람만을 위한 완벽한 맞춤 제작. 쿠튀르는 여전히 패션의 정점에 군림하며 전 세계 트렌드에 막대한 영향력을 행사하고 있었다.

하지만 1970년대 초반, 쿠튀르의 아성은 안팎으로 도전을 받고 있었다. 가장 큰 위협은 시대정신의 변화였다. 1968년 5월 혁명을 거치며 젊은 세대는 더 이상 과거의 권위와 형식을 존중하지 않았다. 그들은 개성과 자유, 실용성을 중시했고, 소수만을 위한 폐쇄적이고 값비싼 쿠튀르보다는 자신들의 삶과 가치를 반영하는 옷을 원했다. 여성 해방 운동의 물결 속에서 여성들은 더 이상 남성에게 잘 보이기 위한 불편하고 장식적인 옷보다는, 활동적이고 편안하며 자신의 개성을 드러낼 수 있는 옷을 선호하게 되었다. 쿠튀르의 전통적인 고객층이었던 왕족, 귀족, 그리고 극소수의 부유층 역시 점차 줄어들고 있었다.

여기에 더해 경제 위기가 닥쳤다. 1973년 오일 쇼크로 인한 세계적인 불황은 사치품 시장에 직격탄을 날렸다. 아무리 부유한 고객이라도 수천, 수만 달러에 달하는 쿠튀르 드레스를 예전처럼 쉽게 구매하기는 어려워졌다. 쿠튀르 하우스들은 막대한 운영 비용(수많은 장인 고용, 최고급 소재 사용, 화려한 쇼 개최 등)을 감당하기 힘들어졌고, 몇몇 유서 깊은 하우스들은 문을 닫거나 규모를 축소해야 하는 상황에 처했다.

그럼에도 불구하고 오트 쿠튀르는 여전히 건재했다. 쿠튀르가 가진 상징적인 힘과 창의성의 원천으로서의 역할은 무시할 수 없었다. 쿠튀르 컬렉션은 여전히 전 세계 패션계의 이목을 집중시켰고, 그곳에서 제시된 새로운 아이디어와 실루엣은 프레타포르테와 대중 패션에 큰 영향을 미쳤다. 위베르 드 지방시(Hubert de Givenchy)는 여전히 그의 영원한 뮤즈 오드리 헵번을 연상시키는 클래식하고 우아한 스타일을 선보이며 쿠튀르의 품격을 지켰고, 마크 보앙(Marc Bohan)이 이끄는 디올(Dior) 역시 전통적인 우아함을 유지하면서도 시대의 변화를 반영하려는 노력을 기울였다. 쿠튀르 하우스들은 생존을 위해 향수, 액세서리, 그리고 프레타포르테 라인을 확장하며 사업 다각화를 모색하기 시작했다. 오트 쿠튀르의 황금기는 저물어가고 있었지만, 그 존재감과 영향력은 여전히 파리 패션의 중요한 축을 이루고 있었다.

2. 이브 생 로랑: '르 스모킹' 이후, 패션으로 여성을 그리다

만약 1970년대 파리 패션계에 단 한 명의 주인공을 꼽으라면, 그 이름은 단연 이브 생 로랑(Yves Saint Laurent)일 것이다. 1960년대 '르 스모킹(Le Smoking)', '몬드리안 드레스', '사파리 룩' 등을 통해 이미 패션계의 혁명가로 자리매김한 그는, 70년대에도 멈추지 않는 창의성과 시대를 읽는 날카로운 감각으로 파리 패션을 이끌었다. 그는 단순히 옷을 디자인하는 것을 넘어, 패션을 통해 변화하는 여성의 역할과 욕망을 표현하고, 때로는 사회적 금기에 도전하며 시대를 정의하는 스타일을 창조했다.

-

- 지속적인 혁신: '르 스모킹'의 성공 이후에도 YSL은 안주하지 않았다. 그는 계속해서 남성복의 요소들을 여성복에 접목시키며 여성들에게 힘과 자유를 부여하는 디자인을 선보였다. 팬츠 수트는 더욱 다양한 소재와 실루엣으로 진화했고, 남성적인 트렌치 코트나 피 코트(Pea Coat)를 여성스럽게 재해석하기도 했다. 그는 또한 **투명한 소재(Sheer Fabric)**를 과감하게 사용하여 여성의 몸을 은근하게 드러내는 '시스루 룩(See-through Look)'을 선보이며 당시로서는 파격적인 섹슈얼리티를 표현하기도 했다. 이는 여성의 몸을 대상화하는 것이 아니라, 스스로 자신의 몸을 드러낼 권리를 주장하는 페미니즘적인 메시지를 담고 있었다.

-

- 이국적인 영감의 향연: YSL은 세계 여러 문화에서 받은 영감을 자신만의 독창적인 미학으로 승화시키는 데 탁월한 재능을 보였다. 70년대 그의 컬렉션은 마치 세계 일주 여행과 같았다. 그는 모로코 마라케시에 별장을 두고 그곳의 강렬한 색채와 이국적인 분위기에서 끊임없이 영감을 얻었으며, 이는 카프탄(Caftan) 스타일의 드레스나 터번(Turban)과 같은 아이템으로 나타났다. 1976-77년 F/W 시즌에는 러시아 발레단 '발레 뤼스(Ballets Russes)'와 러시아 민속 의상에서 영감을 받은 '러시안 컬렉션'을 발표하며 패션계를 열광시켰다. 화려한 자수, 풍성한 실루엣, 강렬한 색채 대비는 극도의 호화로움과 낭만적인 분위기를 자아냈다. 이듬해인 1977년 S/S 시즌에는 중국 황실 의상에서 영감을 받은 '차이니즈 컬렉션'을 선보이며 동양적인 신비로움을 파리의 감성으로 재해석했다. 이러한 이국주의(Exoticism)는 단순한 모방을 넘어, 다른 문화에 대한 존중과 이해를 바탕으로 새로운 아름다움을 창조하려는 시도였다.

-

- 예술과의 깊은 교감: YSL에게 예술은 끝없는 영감의 원천이었다. 몬드리안, 피카소, 마티스, 브라크 등 현대 미술 거장들의 작품은 그의 컬렉션에서 끊임없이 오마주되었다. 그는 단순히 그림을 옷에 프린트하는 것을 넘어, 화가들의 색채 감각, 형태 구성, 심지어 정신까지 패션 디자인으로 번역해내려 노력했다. 이는 패션을 단순한 옷이 아닌, 입을 수 있는 예술(Wearable Art)의 경지로 끌어올리려는 그의 야심을 보여주는 것이었다.

-

- 시대를 정의하는 힘: YSL의 디자인은 단순한 유행을 넘어 시대정신을 반영하고 때로는 이끌었다. 그의 옷을 입는다는 것은 단순히 패셔너블하다는 것을 넘어, 시대를 앞서가는 진보적인 여성이라는 것을 의미했다. 그는 여성들에게 아름다움뿐만 아니라 자신감과 독립성, 그리고 새로운 정체성을 선사했다. 1977년, 논쟁적인 이름의 향수 '오피움(Opium)'의 출시는 YSL 제국의 영향력을 더욱 공고히 하는 계기가 되었다. 동양적인 신비로움과 중독적인 관능미를 담은 이 향수는 출시와 동시에 엄청난 센세이션과 사회적 논란을 불러일으키며 전 세계적으로 히트했다. 이는 YSL이 단순히 패션 디자이너를 넘어, 라이프스타일 전체를 디자인하는 문화적 아이콘임을 증명하는 사건이었다.

물론 그의 천재성 뒤에는 깊은 고뇌와 불안, 그리고 약물 문제라는 어두운 그림자도 존재했다. 하지만 그의 창조적인 열정과 패션에 대한 깊은 이해는 1970년대 파리 패션을 지탱하고 이끈 가장 강력한 원동력이었다.

3. 젊은 피의 수혈: 겐조 다카다, 소니아 리키엘 등 프레타포르테 디자이너들의 부상

이브 생 로랑이라는 거목이 파리 패션계를 지배하는 동안에도, 새로운 세대의 디자이너들은 프레타포르테(Prêt-à-Porter) 무대를 중심으로 신선한 바람을 불어넣고 있었다. 프레타포르테는 오트 쿠튀르보다 접근성이 높고 실용적이면서도 디자이너의 창의성을 담아낸 고급 기성복을 의미하며, 60년대 후반부터 그 중요성이 점차 커지고 있었다. 70년대 초반, 사회 변화와 경제 상황은 프레타포르테 시장의 폭발적인 성장을 더욱 가속화했다.

-

- 겐조 다카다(Kenzo Takada): 파리를 물들인 동양의 색채: 1970년, 일본인 디자이너 겐조 다카다가 파리 비비엔 갤러리(Galerie Vivienne)에 작은 부티크 *정글 잽(Jungle Jap)'을 열었을 때, 파리 패션계는 새로운 시대의 개막을 목격했다. 그의 디자인은 전통적인 파리의 시크함과는 완전히 다른, 자유롭고 경쾌하며 생동감 넘치는 에너지로 가득했다. 그는 일본의 기모노에서 영감을 받은 넓고 편안한 소매와 풍성한 실루엣, 몸을 구속하지 않는 레이어링 스타일을 선보였다. 무엇보다 사람들을 사로잡은 것은 그의 대담하고 화려한 색채 감각과 독창적인 프린트였다. 그는 빨강, 초록, 파랑, 노랑 등 밝고 강렬한 원색들을 자유롭게 조합했으며, 크고 작은 꽃무늬, 정글의 동식물, 민속적인 기하학 패턴 등 동서양의 문화를 넘나드는 다채로운 프린트를 옷 위에 펼쳐냈다. 면(Cotton)과 같은 편안하고 실용적인 소재를 주로 사용했고, 그의 오버사이즈 스웨터, 화려한 프린트의 코튼 드레스, 편안한 작업복 스타일의 점프수트 등은 젊은 세대의 열광적인 지지를 받았다. 겐조는 파리 패션계에 오랫동안 존재했던 엄격함과 형식주의에서 벗어나, 즐거움과 자유, 그리고 문화적 다양성이라는 새로운 가치를 불어넣으며 프레타포르테의 시대를 활짝 열었다.

-

- 소니아 리키엘(Sonia Rykiel): 니트웨어의 혁명과 파리지앵 시크: 붉은 곱슬머리가 트레이드마크였던 소니아 리키엘은 니트웨어라는 한정된 영역에서 자신만의 독보적인 스타일을 구축하며 '니트웨어의 여왕'으로 불렸다. 그녀는 니트를 더 이상 속옷이나 보온을 위한 옷이 아닌, 패셔너블하고 세련된 아이템으로 격상시켰다. 그녀의 가장 유명한 작품은 몸에 꼭 맞으면서도 편안한 '푸어 보이(Poor Boy)' 스웨터였다. 주로 블랙 바탕에 선명한 색상의 스트라이프 패턴이 들어간 이 스웨터는 단순하면서도 시크한 매력으로 파리지앵 스타일의 상징이 되었다. 그녀는 니트의 솔기(seam)를 일부러 밖으로 드러내거나(아웃심 디테일), 니트 위에 위트 있는 슬로건이나 글자를 새겨넣는 등 실험적인 시도를 멈추지 않았다. 또한, 니트를 이용해 드레스, 스커트, 팬츠, 심지어 부드러운 벨벳과 결합한 고급스러운 트랙수트 스타일까지 선보이며 니트의 가능성을 무한히 확장했다. 소니아 리키엘의 옷은 입기 편안하면서도 지적이고, 동시에 은근히 섹시한 매력을 풍겼다. 그녀는 일하는 여성, 생각하는 여성, 그리고 자신의 스타일을 아는 파리 여성의 이미지를 니트라는 소재를 통해 완벽하게 구현해냈다.

-

- 그 외 주목할 만한 디자이너들: 이 외에도 칼 라거펠트(Karl Lagerfeld)는 끌로에(Chloé)에서 로맨틱하고 여성스러운 프레타포르테 컬렉션으로 큰 성공을 거두며 훗날 샤넬 제국 건설의 발판을 마련하고 있었고, 샹탈 토마스(Chantal Thomass)는 란제리에서 영감을 받은 도발적인 디자인으로 새로운 트렌드를 예고하고 있었다. 엠마누엘 웅가로(Emanuel Ungaro), 도로테 비스(Dorothée Bis) 등도 자신만의 개성 있는 스타일로 프레타포르테 시장에 활력을 더하고 있었다.

4. 파리 패션위크의 진화: 기성복 쇼의 중요성 증대

프레타포르테의 부상은 파리 패션위크의 풍경 또한 바꾸어 놓았다. 이전까지 패션위크는 소수의 부유층 고객과 언론만을 대상으로 한 오트 쿠튀르 쇼가 중심이었지만, 70년대 들어 프레타포르테 쇼의 중요성이 점차 커지기 시작했다.

-

- 쇼의 규모 확대와 대중화: 프레타포르테는 더 많은 바이어와 언론, 그리고 대중의 관심을 끌기 위해 쇼의 규모를 키우고 더욱 극적인 연출을 시도했다. 음악, 조명, 무대 디자인이 중요해졌고, 모델들의 워킹 방식도 쿠튀르 쇼의 정적인 우아함에서 벗어나 더욱 활기차고 개성 넘치는 방식으로 변화했다. 겐조는 모델들에게 춤을 추거나 뛰어다니게 하는 등 파격적인 쇼 연출로 화제를 모았다.

- 국제적인 행사로의 발돋움: 전 세계의 바이어와 프레스들이 새로운 트렌드를 확인하고 주문하기 위해 파리 프레타포르테 패션위크로 몰려들었다. 이는 파리가 단순히 쿠튀르의 중심지가 아니라, 세계 패션 산업의 가장 중요한 비즈니스 플랫폼임을 확인시켜주는 계기가 되었다. 뉴욕, 런던, 밀라노 등 다른 도시에서도 패션위크가 열렸지만, 여전히 파리 패션위크는 가장 큰 영향력과 권위를 지닌 행사로 인정받았다.

- '베르사유의 전투'(1973)의 상징성: 1973년 베르사유 궁전에서 열린 미국과 프랑스 디자이너들의 합동 자선 패션쇼, 일명 '베르사유의 전투'는 이러한 변화를 상징적으로 보여주는 사건이었다. 프랑스 디자이너들의 전통적이고 화려한 쇼에 맞서, 미국 디자이너들은 실용적이면서도 에너지 넘치는 쇼와 (특히 흑인 모델들의 활약) 퍼포먼스로 관객들에게 강렬한 인상을 남겼다. 이는 미국 패션의 독자적인 힘을 세계에 알리는 동시에, 프레타포르테 시대의 도래와 패션계의 권력 이동 가능성을 시사하는 중요한 전환점이 되었다.

1970년대 초반 파리 패션계는 이처럼 오트 쿠튀르의 전통과 프레타포르테의 혁신이 공존하며 변화의 에너지가 넘실대는 역동적인 시기를 보내고 있었다. 이브 생 로랑이라는 거장의 빛나는 창조성과 함께, 겐조와 소니아 리키엘 같은 새로운 이름들이 등장하며 파리 패션의 지평을 넓히고 있었다. 그리고 패션위크는 점점 더 화려하고 국제적인 행사로 진화하며, 다가올 시대의 새로운 스타일 전쟁을 예고하고 있었다.

제 2부: 1975년 전후 - 새로운 밤과 낮의 스타일이 움트다 (1975-1976)

제 4장: 1975년 뉴욕: 위기 속의 스타일 분출

1975년, 뉴욕은 벼랑 끝에 서 있었다. 도시의 심장은 희미하게 뛰었고, 거리는 깊은 병색을 앓고 있었다. 한때 세계 경제의 엔진이자 문화의 용광로였던 '빅 애플'은 이제 '공포의 도시(Fear City)'라는 오명 아래 신음했다. 재정 파산 직전의 아슬아슬한 줄타기 속에서, 시민들의 삶은 불안과 분노, 그리고 체념으로 물들었다. 하지만 뉴욕은 결코 잠들지 않았다. 역설적이게도, 이 극한의 위기 상황 속에서 도시는 가장 뜨겁고, 가장 극단적이며, 가장 창의적인 스타일들을 동시에 분출하기 시작했다. 낮에는 현실적인 생존을 위한 실용주의가 빛났고, 밤에는 절망으로부터 도피하려는 듯한 글램의 잔영과 시스템에 대한 분노를 담은 날카로운 펑크, 그리고 어둠 속에서 피어나는 디스코의 뜨거운 에너지가 서로 충돌하며 꿈틀거렸다. 1975년 뉴욕은 위기의 절정이자, 다가올 문화적 대폭발을 위한 에너지 응축의 해였다.

1. 뉴욕시 재정 위기의 절정과 시민들의 삶

1975년 10월 17일, 뉴욕시는 마침내 채무 불이행(Default)을 선언하기 직전까지 갔다. 도시의 금고는 텅 비었고, 공무원들의 월급조차 지급할 수 없는 상황이었다. 제럴드 포드 대통령은 "뉴욕에게 떨어지라고 말하다(Ford to City: Drop Dead)"라는 악명 높은 <데일리 뉴스> 헤드라인처럼 연방 정부의 구제 금융 지원을 거부하며 도시를 외면하는 듯 보였다. (결국 막판에 지원이 결정되긴 했지만, 그 과정은 굴욕적이었다.)

이 재정 위기는 시민들의 삶에 직접적인 영향을 미쳤다. 대규모 공공 서비스 삭감은 현실적인 공포로 다가왔다. 경찰 인력 감축으로 범죄율은 통제 불능 상태에 빠졌다. 밤거리는 위험했고, 지하철은 공포의 대상이었다. 소방서 폐쇄로 화재 진압은 늦어졌고, 브롱크스 지역의 방화는 더욱 기승을 부렸다. 거리 청소 예산 삭감으로 도시는 쓰레기로 뒤덮였고, 공원과 공공시설은 관리되지 않은 채 방치되었다.

뉴욕 시민들은 깊은 무력감과 불안감에 시달렸다. 한때 꿈과 기회의 상징이었던 도시는 이제 생존을 걱정해야 하는 위험한 정글처럼 느껴졌다. 정부에 대한 불신은 극에 달했고, 사회 시스템 전체에 대한 회의감이 팽배했다. 사람들은 각자의 방식으로 이 암울한 현실에 대응해야 했다. 어떤 이들은 더욱 현실에 발을 딛고 생존을 위한 실용적인 가치를 추구했고, 어떤 이들은 현실의 고통을 잊기 위해 더 강렬한 자극과 환상을 갈망했으며, 또 다른 이들은 시스템 자체에 대한 분노를 폭발시킬 준비를 하고 있었다. 이 분열되고 불안정한 심리 상태는 1975년 뉴욕 패션의 극단적인 분화와 공존을 이해하는 중요한 열쇠가 된다.

2. 실용과 글램의 공존: DVF 랩 드레스 열풍과 홀스턴 미니멀 글램의 부상

1975년 뉴욕의 패션 풍경은 마치 도시의 현실처럼 극과 극의 모습을 동시에 보여주었다. 한쪽에서는 지극히 실용적이고 합리적인 스타일이 각광받았고, 다른 한쪽에서는 여전히 화려하고 이상적인 글래머에 대한 열망이 식지 않았다. 이 두 가지 상반된 흐름을 대표하는 아이콘이 바로 다이앤 본 퍼스텐버그의 랩 드레스와 홀스턴의 미니멀 글램이었다.

-

- DVF 랩 드레스: 일하는 여성의 갑옷이자 해방구: 1974년 처음 등장한 다이앤 본 퍼스텐버그(Diane von Fürstenberg, DVF)의 저지 랩 드레스는 1975년에 이르러 그야말로 신드롬적인 인기를 누렸다. 신축성 있는 저지 소재, 몸을 감싸 묶는 편안한 디자인, 그리고 다채로운 프린트는 실용성과 여성스러움을 동시에 원하는 시대적 요구와 완벽하게 맞아떨어졌다. 특히 사회 진출이 활발해진 커리어 우먼들에게 랩 드레스는 단순한 옷 이상의 의미를 지녔다. 아침에 입고 출근해서 저녁 약속까지 소화할 수 있는 실용성, 입고 벗기 편리하며 활동하기 편안한 기능성, 그러면서도 몸의 곡선을 아름답게 드러내며 자신감을 부여하는 디자인. 랩 드레스는 마치 현대 여성 전사를 위한 부드러운 갑옷과 같았다. 경제 위기 속에서 비교적 합리적인 가격 또한 큰 매력이었다. DVF 랩 드레스의 열풍은 70년대 여성들이 추구했던 독립성, 실용성, 그리고 자신만의 스타일을 통한 자기표현의 욕구를 상징적으로 보여주는 현상이었다.

- 홀스턴 미니멀 글램: 위기 속에서도 빛나는 우아함: 재정 위기의 암울한 현실 속에서도 뉴욕의 또 다른 한편에서는 여전히 화려함과 고급스러움에 대한 갈망이 존재했다. 홀스턴(Halston)은 바로 이러한 욕망을 충족시켜주는 디자이너였다. 그의 디자인은 극도로 미니멀했지만, 최고급 소재와 완벽한 재단을 통해 구현된 흐르는 듯한 실루엣은 그 어떤 화려한 장식보다 더 강렬한 글래머를 발산했다. 그의 시그니처인 울트라스웨이드 셔츠 드레스와 저지 홀터넥 드레스는 부유하고 세련된 여성들의 유니폼처럼 여겨졌다. 스튜디오 54가 문을 열기 전이었지만, 홀스턴은 이미 앤디 워홀, 라이자 미넬리, 비앙카 재거 같은 셀러브리티들과 어울리며 자신만의 '제트족(Jet Set)' 문화를 형성하고 있었다. 그의 옷을 입는다는 것은 단순히 비싼 옷을 입는 것을 넘어, 특별하고 선택받은 소수에 속한다는 것을 의미했다. 경제 위기 속에서 홀스턴의 미니멀 글램은 현실로부터 도피하여 이상적인 아름다움과 성공의 판타지를 추구하려는 상류층(혹은 상류층을 꿈꾸는 이들)의 욕망을 반영하는 동시에, 다가올 스튜디오 54 시대의 화려한 밤을 예고하는 빛과 같았다.

DVF의 실용적인 랩 드레스와 홀스턴의 미니멀한 글램이 1975년 뉴욕에서 동시에 큰 인기를 누렸다는 사실은 당시 사회가 얼마나 분열되고 복합적인 욕망을 품고 있었는지를 보여준다. 현실에 발 딛고 생존하려는 욕구와, 현실에서 벗어나 환상을 좇으려는 욕구가 공존하며 각기 다른 스타일로 분출되고 있었던 것이다.

3. CBGB와 펑크의 탄생: 리처드 헬, 패티 스미스, 라몬즈와 반항의 패션

맨해튼의 화려한 업타운과는 정반대의 풍경이 펼쳐진 곳, 바로 이스트 빌리지의 바워리(Bowery) 거리였다. 한때 부랑자들과 싸구려 술집들이 즐비했던 이 낙후된 거리의 작은 클럽 CBGB OMFUG(Country, BlueGrass, Blues and Other Music For Uplifting Gourmandizers의 약자)는 1973년 힐리 크리스털(Hilly Kristal)에 의해 문을 연 이후, 뉴욕 언더그라운드 음악과 패션의 가장 중요한 발상지 중 하나가 되었다.

-

- CBGB의 분위기: CBGB는 스튜디오 54의 화려함과는 극단적으로 대비되는, 날것 그대로의 거칠고 지저분한 공간이었다. 좁고 어두운 클럽 내부는 담배 연기로 자욱했고, 벽에는 낙서와 밴드 스티커가 덕지덕지 붙어 있었으며, 화장실은 악명 높을 정도로 불결했다. 입장료는 저렴했고, 관객들은 맥주병을 들고 무대 바로 앞에서 땀 흘리며 공연에 열광했다. 이곳에서는 세련됨이나 기교보다는 진정성과 에너지가 중요했다.

-

- 초기 펑크 사운드: CBGB는 원래 컨트리나 블루스 공연을 위한 공간이었지만, 마땅히 연주할 곳을 찾지 못했던 새로운 록 밴드들에게 문을 열어주면서 역사가 바뀌었다. 텔레비전(Television), 패티 스미스 그룹(Patti Smith Group), 라몬즈(Ramones), 블론디(Blondie), 토킹 헤즈(Talking Heads) 등 훗날 펑크와 뉴웨이브를 정의하게 될 밴드들이 바로 이곳에서 경력을 시작했다. 그들의 음악은 기존 록 음악의 복잡함과 기교를 거부하고, 단순하고 반복적인 코드, 빠르고 공격적인 리듬, 그리고 직설적이고 냉소적인 가사를 특징으로 했다.

- 반항의 패션 코드: CBGB를 중심으로 활동했던 뮤지션과 팬들의 패션은 그들의 음악만큼이나 반항적이고 DIY 정신으로 가득했다. 이는 기성 사회의 가치와 소비주의 문화, 그리고 주류 패션의 인위적인 아름다움에 대한 명백한 거부였다.

- 리처드 헬(Richard Hell): 텔레비전과 하트브레이커스(The Heartbreakers)의 멤버였던 리처드 헬은 펑크 패션의 미학을 정립하는 데 결정적인 역할을 했다. 그는 일부러 티셔츠를 찢고, 여러 개의 옷핀(Safety Pin)으로 고정하여 입었으며, 짧고 삐죽삐죽하게 자른 머리와 "Please Kill Me" 같은 도발적인 문구가 적힌 티셔츠로 충격을 주었다. 그의 스타일은 이후 영국 펑크의 대부 말콤 맥라렌에게 큰 영향을 미쳤다고 알려져 있다.

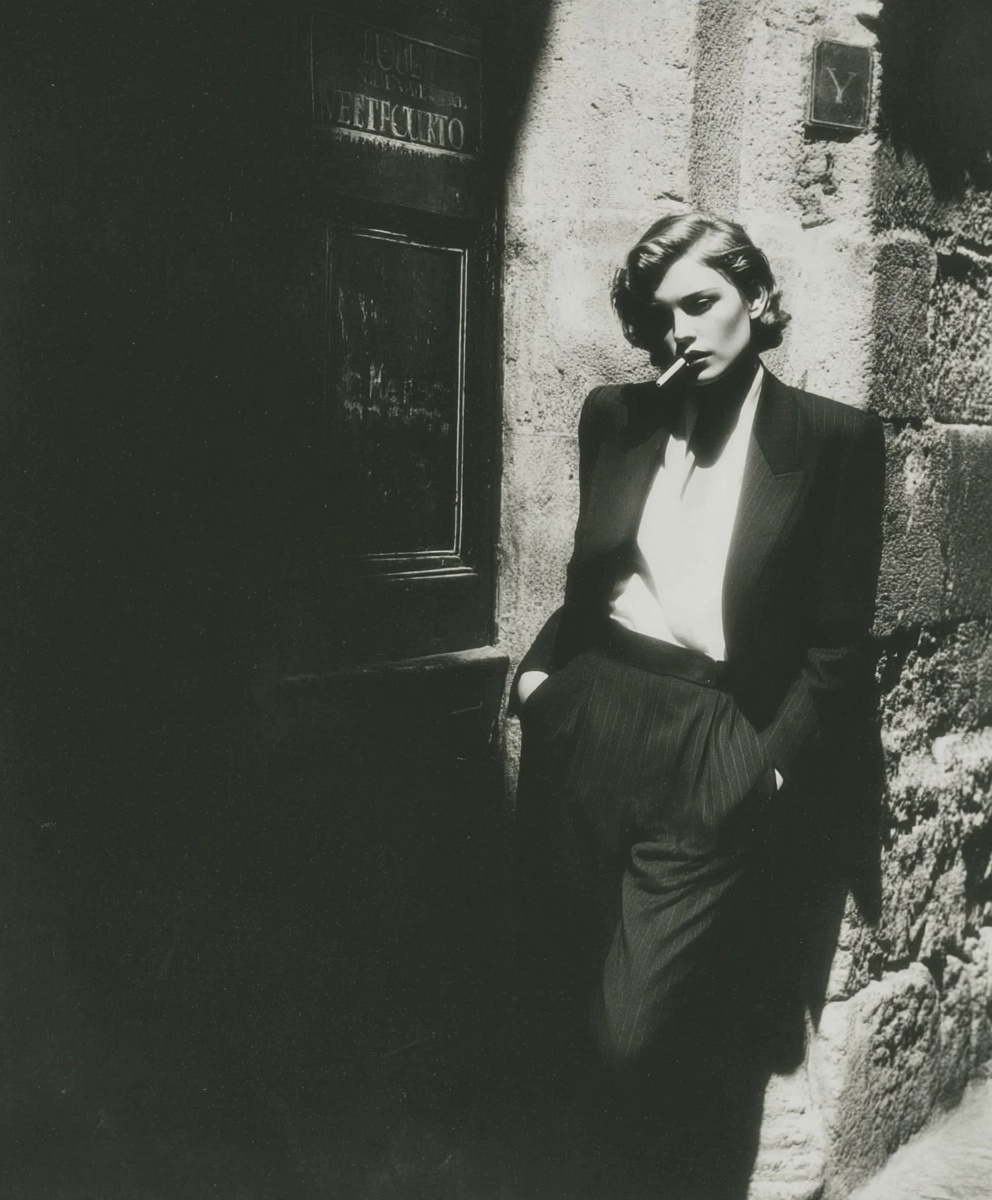

- 패티 스미스(Patti Smith): '펑크의 대모' 패티 스미스는 시인이자 록 스타로서 독보적인 존재감을 드러냈다. 그녀는 전통적인 여성성을 거부하고, 남성용 화이트 셔츠와 블랙 넥타이, 헐렁한 블랙 팬츠, 낡은 재킷 등 중성적이면서도 지적인 스타일을 선보였다. 헝클어진 검은 머리와 꾸미지 않은 듯한 모습은 당시 유행하던 글램 룩과는 정반대의 지점에 있었으며, 예술가의 감수성과 반항 정신을 동시에 담고 있었다.

- 라몬즈(Ramones): 라몬즈는 멤버 전원이 검정 가죽 바이커 재킷, 찢어진 청바지, 낡은 컨버스 스니커즈, 그리고 덥수룩한 바가지 머리라는 통일된 '유니폼'을 입고 등장하여 강렬한 인상을 남겼다. 이는 의도적으로 개성을 지우고 익명성을 강조하는 동시에, 노동 계급적인 이미지를 차용한 반항의 표현이었다. 그들의 단순하고 반복적인 음악처럼, 패션 역시 군더더기 없이 직설적이었다.

펑크 패션은 ‘아름다움’을 추구하지 않았다. 오히려 의도적으로 ‘추함’과 ‘불쾌함’을 드러냄으로써 주류 사회의 미적 기준과 위선에 도전했다. 찢어진 옷, 안전핀, 스터드, 가죽, 그리고 DIY 정신은 당시 젊은이들이 느꼈던 소외감과 분노, 그리고 기성 체제에 대한 저항 의지를 시각적으로 표현하는 강력한 언어였다. 1975년 뉴욕의 어두운 뒷골목에서 태동한 펑크는 곧 대서양을 건너 런던으로 퍼져나가며 세계적인 문화 현상으로 발전하게 된다.

4. 언더그라운드 디스코의 확산: 'The Loft', 'Tamburlaine' 등 클럽 문화와 초기 디스코 룩

펑크가 분노와 저항의 에너지를 분출했다면, 뉴욕의 또 다른 밤의 풍경 속에서는 음악과 춤을 통해 현실의 고통을 잊고 해방감을 추구하는 움직임이 조용히, 하지만 뜨겁게 확산되고 있었다. 바로 언더그라운드 디스코(Underground Disco) 문화였다.

-

- 안전한 피난처로서의 클럽: 데이비드 만쿠소의 'The Loft'를 필두로, 'Tamburlaine', 'Gallery', 'Flamingo' 등 초대 전용 혹은 멤버십 기반의 프라이빗 클럽들이 등장했다. 이 클럽들은 상업적인 목적보다는 음악 애호가들을 위한 커뮤니티 공간에 가까웠다. 특히 당시 사회적으로 소외받았던 LGBTQ+ 커뮤니티와 흑인, 라틴계 커뮤니티에게 이 클럽들은 차별과 편견 없이 자유롭게 자신을 표현하고 춤을 출 수 있는 안전한 피난처(Safe Haven) 역할을 했다. 분위기는 매우 포용적이었고, 사람들은 음악과 춤을 통해 하나가 되는 강렬한 유대감을 경험했다.

- 음악의 진화: 디스코 사운드의 형성: 이 클럽들의 심장은 바로 DJ 부스였다. 니키 시아노(Nicky Siano), 프랜시스 그라소(Francis Grasso) 같은 선구적인 DJ들은 필리 소울, 펑크(Funk), R&B, 아프로비트 등 다양한 장르의 음악들을 믹스하며 댄스 플로어에 최적화된 사운드를 만들어냈다. 4/4박자의 반복적이고 중독성 있는 비트, 풍성한 오케스트레이션과 코러스, 그리고 '사랑', '해방', '환희'를 노래하는 긍정적인 가사는 사람들을 춤추게 하고 현실을 잊게 만드는 마법과 같았다. 아직 '토요일 밤의 열기' 신드롬 이전이었지만, 언더그라운드 씬에서는 이미 디스코 사운드의 원형이 완성되어 가고 있었다.

- 초기 디스코 룩: 글램의 잔영과 자기표현: 이 시기 언더그라운드 디스코 클럽의 패션은 훗날 스튜디오 54에서 폭발할 글램 룩의 전조를 보여주었다. 60년대 후반과 70년대 초반 글램 록의 영향으로 반짝이는 소재(루렉스, 약간의 스팽글), 몸에 붙는 실루엣(타이트한 셔츠, 스판덱스 소재), 그리고 플랫폼 슈즈 등이 조금씩 등장하기 시작했다. 하지만 아직은 홀스턴이나 YSL 같은 디자이너 브랜드보다는, 개인의 창의성과 자기표현이 더 중요하게 여겨졌다. 사람들은 자신의 몸을 아름답게 드러내고 춤추기 편한 옷을 선호했으며, 빈티지 의류를 리폼하거나 독특한 액세서리를 활용하여 자신만의 개성을 표현했다. 여성들은 저지 소재의 드레스나 팬츠, 홀터넥 탑 등을 즐겨 입었고, 남성들은 타이트한 셔츠(종종 단추를 풀어헤친)와 플레어 팬츠를 선호했다. 과감한 색상과 패턴, 그리고 약간의 노출은 자유로운 분위기를 반영했다. 아직 주류 패션 트렌드는 아니었지만, 언더그라운드 디스코 씬에서는 이미 패션을 통해 자신의 정체성을 표현하고 현실에서 벗어나려는 열망이 뜨겁게 분출되고 있었다.

1975년 뉴욕. 파산 직전의 위기 속에서 도시는 역설적으로 가장 강렬하고 다채로운 스타일들을 잉태하고 있었다. 낮에는 현실적인 생존을 위한 실용주의 패션이 거리를 채웠고, 밤에는 현실 도피적인 글램의 잔영과 체제 전복적인 펑크의 분노, 그리고 언더그라운드에서 피어나는 디스코의 해방적인 에너지가 공존하며 충돌했다. 이 극단적인 대비와 혼돈 속에서 응축된 에너지는 곧 스튜디오 54라는 전설적인 무대의 탄생과 함께, 70년대 후반 뉴욕 문화의 황금기를 폭발시킬 준비를 마친 상태였다.

스타일 혁명: 1975 뉴욕과 파리- 패션의 모든 것

제 5장: 1975년 파리: YSL의 절정과 새로운 경쟁 구도

대서양 건너 뉴욕이 재정 위기의 그늘 아래 신음하고 있을 때, 패션의 수도 파리는 여전히 그 찬란한 빛을 발하고 있었다. 1975년의 파리는 이브 생 로랑(Yves Saint Laurent)이라는 거장의 절대적인 영향력 아래, 오트 쿠튀르의 황홀한 꿈과 프레타포르테의 약진하는 현실이 공존하는 시기였다. YSL은 연이어 발표하는 이국적인 컬렉션으로 패션계를 매료시키며 자신의 제국을 공고히 했지만, 동시에 겐조(Kenzo)와 소니아 리키엘(Sonia Rykiel) 같은 새로운 이름들이 파리 패션에 신선한 바람을 불어넣으며 변화를 예고하고 있었다. 또한, 2년 전 베르사유 궁전에서 벌어졌던 미국 디자이너들과의 '패션 배틀'의 여파는 파리 패션계에 미묘한 긴장감과 함께 새로운 경쟁 구도를 형성하고 있었다. 1975년 파리는 전통적인 권위의 정점에서 새로운 시대를 향한 문을 조심스럽게 열고 있는, 우아하면서도 역동적인 순간이었다.

1. 이브 생 로랑의 전성기: 러시안 컬렉션, 차이니즈 컬렉션 등 이국적 테마의 향연

1970년대 중반은 가히 '이브 생 로랑의 시대'라 불릴 만했다. 그는 단순히 옷을 만드는 디자이너를 넘어, 시대를 읽고 문화를 창조하는 예술가의 경지에 올라 있었다. 특히 이 시기 그의 컬렉션은 현실의 제약을 벗어나 머나먼 이국의 환상적인 세계로 떠나는 패션 여행과 같았다. 그의 독창적인 상상력과 섬세한 장인 정신이 결합된 이국주의(Exoticism) 테마 컬렉션들은 연이어 패션계를 열광시켰고, 그의 명성을 정점으로 끌어올렸다.

-

- 러시안 컬렉션 (Opéras - Ballets russes, 1976-77 F/W): 1976년 가을/겨울 시즌에 발표된 이 컬렉션은 YSL의 가장 상징적이고 영향력 있는 작품 중 하나로 꼽힌다. 세르게이 디아길레프(Sergei Diaghilev)가 이끌었던 전설적인 러시아 발레단 '발레 뤼스(Ballets Russes)'와 러시아 민속 의상에서 영감을 받은 이 컬렉션은 그야말로 호화롭고 드라마틱한 아름다움의 극치였다.

- 실루엣과 디테일: 풍성한 볼륨의 페전트 블라우스는 목선과 소매에 정교한 스모킹(Smocking) 주름과 자수가 놓여 있었고, 어깨는 부드럽게 부풀려졌다. 여러 겹으로 이루어진 **티어드 롱 스커트(Tiered Long Skirt)**는 걸을 때마다 풍성하게 나부꼈고, 때로는 발목까지 오는 길이로 로맨틱함을 더했다. 허리를 잘록하게 강조하는 넓은 코르셋 벨트나 술 장식이 달린 숄(Shawl)은 동유럽적인 분위기를 물씬 풍겼다.

- 소재와 색채: 벨벳, 실크 태피터, 브로케이드, 캐시미어, 그리고 풍성한 퍼(Fox, Sable 등)와 같은 최고급 소재들이 아낌없이 사용되었다. 색채는 더욱 압권이었는데, 깊고 강렬한 루비 레드, 에메랄드 그린, 사파이어 블루, 골드, 퍼플, 오렌지 등이 충돌하고 조화하며 마치 레온 박스트(Léon Bakst)의 화려한 무대 디자인을 보는 듯한 착각을 불러일으켰다.

- 액세서리와 스타일링: 머리에는 퍼 트리밍 장식의 코사크 모자(Cossack Hat)나 화려한 헤드드레스를 썼고, 발에는 부드러운 가죽 소재의 코사크 부츠를 신었다. 화려한 태슬 귀걸이나 여러 겹으로 된 비즈 목걸이는 이국적인 매력을 더했다.

- 이 '러시안 컬렉션'은 단순한 패션을 넘어선 하나의 예술 작품으로 평가받으며 전 세계적인 찬사를 받았고, 이후 보헤미안 룩과 포크로어 스타일 트렌드에 막대한 영향을 미쳤다.

- 차이니즈 컬렉션 (Les Chinoises, 1977 S/S): 러시안 컬렉션의 성공 직후, YSL은 다음 시즌 동양, 특히 중국으로 눈을 돌렸다. 그는 중국 황실의 위엄과 동양적인 신비로움을 파리지앵의 세련된 감각으로 재해석했다.

- 실루엣과 디테일: 중국 전통 의상에서 영감을 받은 만다린 칼라(Mandarin Collar), 어깨 부분의 정교한 누빔(Quilting) 장식, 그리고 개구리 단추(Frog Closure) 디테일이 특징적인 실크 재킷과 코트가 주요 아이템으로 등장했다. 판초(Poncho) 스타일의 아우터나 기모노처럼 여미는 랩 드레스는 동양적인 우아함과 편안함을 동시에 보여주었다.

- 모티브와 색채: 용(Dragon), 봉황, 모란, 대나무 등 중국적인 모티브들이 화려한 자수로 수놓아졌다. 색채는 러시안 컬렉션만큼 다채롭지는 않았지만, 블랙과 레드의 강렬한 대비, 그리고 골드 컬러를 포인트로 사용하여 황실의 위엄과 고급스러움을 표현했다.

- 액세서리와 스타일링: 머리에는 검은색 옻칠을 한 듯한 모자나 복잡하게 땋아 올린 헤어스타일을 연출했고, 커다란 술 장식 귀걸이나 옥(Jade) 소재의 액세서리로 동양적인 느낌을 더했다.

- 차이니즈 컬렉션 역시 큰 성공을 거두며, YSL이 동서양 문화를 넘나들며 새로운 미학을 창조하는 독보적인 디자이너임을 다시 한번 증명했다.

이 시기 YSL의 성공은 단지 뛰어난 디자인 능력 때문만은 아니었다. 그는 시대의 흐름을 정확히 읽고, 여성들이 무엇을 원하는지, 무엇을 꿈꾸는지 간파했다. 그의 옷은 여성들에게 아름다움을 넘어 자신감과 해방감, 그리고 환상을 선사했다. 그는 파리 오트 쿠튀르의 전통을 계승하면서도 끊임없이 혁신하며, 자신만의 독보적인 제국을 구축하고 있었다.

2. 겐조와 소니아 리키엘: 파리에 불어온 자유와 실용의 바람

이브 생 로랑이 쿠튀르의 정점에서 화려한 꿈을 펼쳐 보이는 동안, 파리의 거리에서는 좀 더 현실적이고 자유로운 감성의 프레타포르테가 만개하고 있었다. 특히 두 명의 디자이너, 겐조 다카다와 소니아 리키엘은 기존 파리 패션의 엄격함과 형식주의에서 벗어나 새로운 활력을 불어넣으며 젊은 세대의 열광적인 지지를 받았다.

-

- 겐조(Kenzo): 경계를 허문 즐거움의 패션: 일본에서 건너와 1970년 파리에 정착한 겐조 다카다는 그야말로 파리 패션계의 이방인이자 혁명가였다. 그의 부티크 '정글 잽'은 이름처럼 야생적이고 자유로운 에너지로 가득했다. 그는 동양과 서양, 민속과 현대, 고급과 저급의 경계를 자유롭게 넘나들며 유쾌하고 즐거운 패션을 창조했다.

- 풍성하고 자유로운 실루엣: 그는 몸을 조이는 딱딱한 테일러링 대신, 일본 기모노처럼 넓고 편안한 소매, 몸을 구속하지 않는 풍성하고 헐렁한 실루엣을 선보였다. 여러 겹의 옷을 자유롭게 레이어링하는 방식은 그의 트레이드마크였다.

- 색채와 프린트의 향연: 겐조의 가장 큰 특징은 대담하고 화려한 색채 사용과 독창적인 프린트였다. 그는 빨강, 노랑, 파랑, 초록 등 밝고 강렬한 원색들을 마치 그림을 그리듯 조합했으며, 크고 작은 꽃무늬, 정글의 동식물, 추상적인 기하학 패턴 등 다채로운 프린트로 옷에 생동감을 불어넣었다. 그의 옷은 입는 것만으로도 기분이 좋아지는, 긍정적이고 낙관적인 에너지를 발산했다.

- 실용적인 소재와 젊은 감각: 그는 값비싼 쿠튀르 소재뿐만 아니라 면(Cotton), 데님, 니트 등 편안하고 실용적인 소재를 적극적으로 활용했다. 그의 오버사이즈 스웨터, 화려한 프린트의 코튼 드레스, 편안한 작업복 스타일의 의상들은 젊고 활동적인 소비자들에게 큰 인기를 끌었다.

- 겐조는 파리 패션에 오랫동안 존재했던 '시크함=진지함'이라는 공식을 깨고, 패션이 즐겁고 유쾌할 수 있다는 것을 보여주었다. 그는 문화적 다양성과 자유로운 자기표현을 추구하는 시대정신을 가장 잘 반영한 디자이너 중 한 명이었다.

- 소니아 리키엘: 니트웨어로 구현한 파리지앵 시크: '니트웨어의 여왕' 소니아 리키엘은 니트라는 소재 하나만으로 파리지앵 시크를 새롭게 정의했다. 그녀는 니트를 더 이상 할머니의 옷장 속에나 있을 법한 아이템이 아닌, 현대 여성을 위한 세련되고 실용적인 패션으로 재탄생시켰다.

- '푸어 보이' 스웨터와 스트라이프: 그녀의 상징적인 아이템은 몸에 꼭 맞게 피트되는 '푸어 보이(Poor Boy)' 스웨터였다. 주로 블랙 바탕에 다양한 색상의 가느다란 스트라이프 패턴이 들어간 이 스웨터는 심플하면서도 세련된 매력으로 지적인 파리 여성들의 유니폼처럼 여겨졌다.

- 아웃심 디테일과 레터링: 그녀는 니트의 솔기(seam)를 일부러 밖으로 드러내는 '아웃심' 디테일을 사용하여 옷의 구조적인 측면을 강조하고 독특한 미학을 선보였다. 또한, 니트 위에 'Mode Démodé(유행 지난 패션)'와 같은 위트 있는 슬로건이나 단어를 새겨넣어 패션에 대한 자신만의 철학을 표현하기도 했다.

-

- 실용성과 편안함: 그녀의 옷은 무엇보다 입기 편안했다. 신축성 있는 니트 소재는 활동성을 보장했고, 부드러운 벨벳 소재의 트랙수트 스타일은 고급스러움과 편안함을 동시에 만족시켰다.

- 소니아 리키엘의 디자인은 복잡하지 않았지만, 지적이고 독립적이면서도 동시에 여성스럽고 매력적인 현대 파리 여성의 이미지를 완벽하게 담아냈다. 그녀는 실용성과 시크함이 양립할 수 있음을 보여주며 프레타포르테의 위상을 높이는 데 크게 기여했다.

3. '베르사유의 전투'(1973) 그 이후: 미국 디자이너들에 대한 높아진 관심과 파리의 긴장감

1973년 11월, 베르사유 궁전에서 열렸던 미국과 프랑스 디자이너 5인 간의 자선 패션쇼, 일명 '베르사유의 전투(Battle of Versailles)'는 파리 패션계에 작지만 확실한 파문을 일으켰다. 프랑스 측에서는 이브 생 로랑, 지방시, 피에르 가르뎅 등 당대 최고의 쿠튀리에들이 전통적인 방식의 화려하고 웅장한 쇼를 선보였다. 반면, 미국 측에서는 홀스턴, 오스카 드 라 렌타, 빌 블래스, 앤 클라인(도나 카란), 스티븐 버로우스 등 (상대적으로 덜 알려진) 디자이너들이 프레타포르테 중심의 쇼를 선보였다.

결과는 많은 이들의 예상을 뒤엎었다. 프랑스 쇼는 다소 지루하고 시대에 뒤떨어진다는 평가를 받은 반면, 미국 쇼는 라이자 미넬리의 열정적인 공연과 함께, (당시로서는 파격적이었던) 다수의 흑인 모델들이 보여준 역동적이고 에너지 넘치는 워킹, 그리고 무엇보다 실용적이면서도 동시에 글래머러스하고 현대적인 디자인으로 관객과 언론의 폭발적인 찬사를 받았다.

이 사건은 여러 가지 중요한 의미를 지녔다. 첫째, 미국 패션이 더 이상 파리의 아류가 아닌, 독자적인 힘과 매력을 가진 존재임을 세계 무대에 증명했다. 둘째, 프레타포르테의 시대가 본격적으로 도래했음을 알리는 신호탄과 같았다. 셋째, 파리 패션계는 미국 패션의 실용성과 상업적 성공, 그리고 다양성에 대해 더 이상 무시할 수 없게 되었고, 일종의 위기감과 경쟁의식을 느끼기 시작했다. 1975년 시점에서 파리는 여전히 세계 패션의 중심이었지만, '베르사유의 전투' 이후 뉴욕이라는 새로운 경쟁자의 부상을 의식하지 않을 수 없게 된 것이다. 이는 이후 두 도시 간의 패션 교류와 경쟁 구도를 더욱 복잡하고 흥미롭게 만드는 배경이 되었다.

4. 프레타포르테 시장의 확고한 성장과 디자이너들의 세대교체 조짐

1970년대 중반에 이르러 프레타포르테는 더 이상 오트 쿠튀르의 하위 개념이 아니었다. 그것은 파리 패션 산업의 핵심 동력으로 확고히 자리 잡았다. 젊은 소비자층의 증가, 여성들의 라이프스타일 변화, 그리고 대량 생산 시스템의 발전은 프레타포르테 시장의 성장을 뒷받침했다.

파리 패션위크는 이제 쿠튀르 쇼만큼이나 프레타포르테 쇼가 중요한 비중을 차지하게 되었고, 전 세계 바이어와 언론이 주목하는 가장 중요한 행사로 자리매김했다. 백화점과 부티크들은 앞다투어 젊은 프레타포르테 디자이너들의 옷을 입점시켰다.

이러한 프레타포르테의 성장은 자연스럽게 디자이너들의 세대교체를 예고하고 있었다. 물론 YSL과 같은 거장은 여전히 건재했지만, 겐조, 소니아 리키엘, 그리고 끌로에를 이끌던 젊은 칼 라거펠트와 같은 새로운 이름들이 부상하며 파리 패션계에 신선한 바람을 불어넣고 있었다. 또한, 샹탈 토마스처럼 더욱 과감하고 실험적인 디자인을 선보이는 젊은 디자이너들도 속속 등장하며 다음 시대를 준비하고 있었다. 비록 1975년에는 아직 그 영향력이 미미했지만, 80년대 파리 패션을 뒤흔들게 될 장 폴 고티에, 티에리 뮈글러, 클로드 몬타나 같은 이름들도 어딘가에서 자신들의 데뷔를 준비하고 있었을 것이다.

1975년 파리는 이처럼 전통적인 우아함과 새로운 시대의 역동성이 공존하는 매혹적인 도시였다. YSL 제국의 화려한 빛 아래, 프레타포르테라는 새로운 별들이 떠오르고 있었고, 대서양 건너 뉴욕의 그림자는 파리에 미묘한 긴장감을 드리우고 있었다. 모든 것이 절정에 달한 듯 보였지만, 동시에 모든 것이 변화를 준비하고 있는, 폭풍 전야와 같은 고요함 속의 열기가 파리의 패션계를 감싸고 있었다.

제 6장: 홀스턴과 캘빈 클라인, 랄프 로렌: 아메리칸 드림을 입다

파리가 여전히 오트 쿠튀르의 전통과 이브 생 로랑이라는 거장의 후광 아래 빛나고 있을 때, 대서양 건너 뉴욕에서는 완전히 다른 종류의 패션 혁명이 조용히, 그러나 거침없이 진행되고 있었다. 유럽의 귀족적인 우아함이나 아방가르드한 실험과는 거리가 멀었지만, 그 속에는 미국이라는 거대한 용광로가 뿜어내는 특유의 에너지와 실용주의, 그리고 '아메리칸 드림'이라는 신화가 녹아 있었다. 1970년대 중반, 세 명의 디자이너는 각기 다른 방식으로 이 아메리칸 드림을 옷으로 번역하며 뉴욕 패션, 나아가 세계 패션계에 자신들의 이름을 깊이 새기기 시작했다. 미니멀리즘 속에 숨겨진 극강의 글래머를 창조한 홀스턴, 깨끗하고 절제된 섹시함으로 상업적 성공을 거머쥔 캘빈 클라인, 그리고 미국의 역사와 이상적인 라이프스타일을 옷에 담아낸 랄프 로렌. 그들은 단순한 옷장사를 넘어, 시대가 갈망하는 미국의 이미지를 디자인하고 있었다.

1. 홀스턴(Halston): 미니멀리즘과 글래머의 완벽한 조화, 울트라스웨이드 신화

로이 홀스턴 프로윅(Roy Halston Frowick), 줄여서 홀스턴. 그의 이름은 1970년대 뉴욕의 밤과 동의어였다. 인디애나 출신의 이 디자이너는 재클린 케네디의 필박스 모자를 디자인하며 명성을 얻기 시작했지만, 70년대에 이르러 그는 여성복 디자이너로서 그 누구도 넘볼 수 없는 독보적인 아우라를 구축했다. 그의 성공 비결은 역설적이게도 극도의 미니멀리즘에 있었다.

홀스턴은 복잡한 장식이나 현란한 패턴을 철저히 배제했다. 대신 그는 소재 자체의 아름다움과 몸을 따라 흐르는 유려한 선에 집중했다. 그의 손에서 탄생한 옷들은 마치 흐르는 물처럼, 혹은 제2의 피부처럼 몸을 감쌌다. 특히 그가 즐겨 사용한 매트 저지(Matte Jersey)는 신축성이 뛰어나면서도 몸의 곡선을 우아하게 드러냈고, 그의 전매특허인 바이어스 컷(Bias Cut) - 원단을 사선으로 재단하는 방식 - 은 옷에 자연스러운 드레이핑과 유연성을 부여하며 여성의 움직임을 더욱 관능적으로 보이게 했다. 그의 홀터넥 드레스는 등을 시원하게 드러내며 자신감 넘치는 여성미를 표현했고, 바닥까지 끌리는 길이의 이브닝 가운은 단순함 속에서도 압도적인 존재감을 발산했다.

홀스턴 신화의 정점은 울트라스웨이드(Ultrasuede)라는 혁신적인 인공 스웨이드 소재의 발견과 활용이었다. 앞서 언급했듯, 물세탁이 가능하고 구김이 가지 않는 이 기적 같은 소재로 만든 그의 #704 셔츠 드레스는 70년대 패션 역사상 가장 상징적이고 상업적으로 성공한 아이템 중 하나가 되었다. 단순한 셔츠 형태의 이 드레스는 실용적이면서도 동시에 그 어떤 옷보다 세련되고 시크했으며, 수많은 뉴욕 여성들의 옷장을 점령했다.

홀스턴의 성공은 단순히 디자인에만 국한되지 않았다. 그는 셀러브리티와의 긴밀한 관계를 통해 자신의 브랜드 이미지를 구축한 최초의 디자이너 중 한 명이었다. 그의 가장 친한 친구이자 뮤즈였던 **라이자 미넬리(Liza Minnelli)는 공식 석상과 사적인 파티에서 늘 홀스턴의 옷을 입었고, 그녀의 에너지 넘치는 모습은 홀스턴 디자인의 매력을 극대화했다. 비앙카 재거(Bianca Jagger) 역시 홀스턴의 팬츠 수트나 화이트 드레스를 입고 스튜디오 54에 등장하며 화제를 모았다. 홀스턴은 자신의 옷을 입은 아름답고 유명한 여성들, 일명 '홀스토네츠(Halstonettes)'들과 함께 파티에 나타나는 것 자체를 하나의 마케팅 전략으로 활용했다. 그는 자신의 라이프스타일 자체를 브랜드화했고, 사람들은 홀스턴의 옷을 입음으로써 그 화려하고 배타적인 세계의 일부가 되기를 갈망했다.

그의 아메리칸 드림은 노력과 성실함보다는 타고난 재능과 세련된 취향, 그리고 사교적인 매력을 통해 얻어지는 성공과 명성이었다. 그는 스튜디오 54의 어두운 조명 아래 반짝이는, 쿨하고 미니멀하며 동시에 숨 막힐 듯 글래머러스한 뉴욕의 밤을 디자인했다. 비록 그의 제국은 훗날 무리한 사업 확장과 라이선스 남발, 그리고 개인적인 문제로 인해 비극적인 몰락을 맞이하게 되지만, 1975년의 홀스턴은 의심할 여지 없이 아메리칸 글래머의 정점에 서 있었다.

2. 캘빈 클라인(Calvin Klein): 깨끗하고 섹시한 아메리칸 스포츠웨어의 정립, 데님 혁명 예고

홀스턴이 밤의 화려함을 디자인했다면, 브롱크스 출신의 젊은 디자이너 캘빈 클라인은 뉴욕의 낮, 즉 현실적이고 활동적인 도시 여성의 삶을 위한 스타일을 제안하며 주목받고 있었다. 그의 접근 방식은 홀스턴의 극적인 글래머와는 정반대였다. 캘빈 클라인의 미학은 깨끗함(Clean), 순수함(Pure), 그리고 절제된 섹시함(Understated Sexy)으로 요약될 수 있었다.

그는 아메리칸 스포츠웨어의 핵심인 실용성과 편안함을 기반으로 하되, 거기에 미니멀하고 모던한 감각과 고급스러움을 더했다. 그는 복잡한 디테일이나 과장된 실루엣 대신, 완벽한 재단과 고급스러운 소재 자체에 집중했다. 그의 시그니처 팔레트는 베이지, 카멜, 아이보리, 그레이, 네이비, 블랙과 같은 차분하고 세련된 뉴트럴 톤이었고, 이는 어떤 아이템과도 쉽게 믹스매치할 수 있는 실용성을 제공했다.

그의 컬렉션은 주로 분리(Separates) 아이템으로 구성되었다. 잘 재단된 테일러드 블레이저, 군더더기 없는 디자인의 실크 셔츠, 몸에 잘 맞는 울 팬츠와 스커트, 그리고 부드러운 캐시미어 스웨터 등은 현대 여성의 옷장에 필수적인 기본 아이템이 되었다. 그의 옷은 입는 사람의 개성을 드러내기보다는, 그 사람 본연의 매력을 은근하게 부각시키는 역할을 했다. 노출이 과하지 않으면서도 몸의 선을 따라 흐르는 실루엣이나 고급스러운 소재의 질감은 조용하지만 강력한 섹시함을 발산했다.

1970년대 중반, 캘빈 클라인은 이미 데님이라는 소재의 잠재력에 주목하고 있었다. 당시만 해도 작업복이나 반항적인 젊은이들의 상징이었던 청바지를, 그는 몸에 완벽하게 피트되는 세련된 디자인과 뒷주머니의 로고 플레이를 통해 패셔너블한 아이템으로 격상시키려는 시도를 하고 있었다. 이는 1970년대 후반 폭발하게 될 '디자이너 진' 열풍의 서막을 알리는 것이었다. 그리고 1980년, 15세의 브룩 쉴즈를 모델로 내세운 "나와 내 캘빈 사이에는 아무것도 없어요"라는 광고는 선정성 논란과 함께 캘빈 클라인이라는 브랜드를 전 세계적인 현상으로 만들게 된다.

캘빈 클라인이 제시한 아메리칸 드림은 홀스턴의 화려함과는 달랐다. 그것은 좋은 품질의 옷을 합리적인 가격에 제공하고, 실용적이면서도 세련된 스타일을 통해 자신감 있는 현대인의 이미지를 구축하는 것이었다. 그의 성공은 뛰어난 디자인 감각뿐만 아니라, 시대의 요구를 정확히 읽어내는 상업적인 통찰력과 마케팅 능력에 기반한 것이었다. 그는 깨끗하고, 건강하며, 은근히 섹시한, 지극히 미국적인 아름다움을 창조하며 패션계의 새로운 거물로 떠오르고 있었다.

3. 랄프 로렌(Ralph Lauren): 프레피, 웨스턴, 컨트리 - 라이프스타일로서의 패션 제국 건설

만약 홀스턴이 밤의 글래머를, 캘빈 클라인이 도시의 모더니티를 대변했다면, 랄프 로렌은 미국의 역사와 전통(실제적이든, 혹은 만들어진 것이든)에 대한 향수와 동경을 패션으로 승화시킨 독보적인 존재였다. 브롱크스의 유대인 이민자 가정에서 태어난 그는 (본명은 랄프 리프시츠 Ralph Lifshitz), 자신이 속하지 못했던 미국 상류층, 즉 WASP(White Anglo-Saxon Protestant) 문화와 그들의 라이프스타일에 대한 깊은 매혹을 느꼈고, 이를 자신만의 방식으로 재해석하여 거대한 패션 제국을 건설했다.

랄프 로렌은 단순히 옷을 파는 디자이너가 아니었다. 그는 '라이프스타일'을 파는 스토리텔러였다. 그의 컬렉션은 특정 시대나 장소에 대한 완벽하게 연출된 환상과 같았다. 그는 크게 세 가지 핵심적인 미국적 이미지를 차용하고 변주했다.

-

- 프레피(Preppy) 룩: 뉴잉글랜드의 명문 사립학교(Prep School)와 아이비리그 대학생들의 클래식하고 단정한 스타일. 가슴에 폴로 선수 로고 자수가 놓인 피케 코튼 폴로 셔츠는 브랜드의 상징이 되었고, 옥스포드 버튼다운 셔츠, 치노 팬츠, 케이블 니트 스웨터, 트위드 스포츠 재킷, 페니 로퍼 등은 시대를 초월하는 아메리칸 클래식의 대명사가 되었다. 이는 단순한 옷이 아니라, 교양과 지성, 그리고 여유로운 상류층의 삶에 대한 동경을 담고 있었다.

- 웨스턴(Western) 룩: 미국 서부 개척 시대의 로망과 남성적인 매력을 담은 스타일. 워싱된 데님 셔츠와 청바지, 스웨이드나 가죽 소재의 프린지(Fringe) 장식 재킷, 커다란 버클의 벨트, 카우보이 모자와 부츠, 그리고 터키석과 실버 주얼리 등은 광활한 자연과 자유로운 영혼, 그리고 마초적인 매력을 상징했다.

- 컨트리(Country) 룩: 영국의 시골 귀족이나 미국 동부 상류층의 주말 별장에서 영감을 받은 스타일. 트위드 재킷(종종 팔꿈치에 가죽 덧댐), 퀼팅 베스트, 코듀로이 팬츠, 페어 아일(Fair Isle) 스웨터, 헌팅 부츠 등은 전통과 여유, 그리고 자연 속에서의 안락한 삶을 연상시켰다.

랄프 로렌은 이 각각의 테마들을 정교하게 조합하고 재현하여, 마치 영화 세트장처럼 완벽하게 꾸며진 매장과 광고 캠페인을 통해 '랄프 로렌 월드(World of Ralph Lauren)'라는 총체적인 라이프스타일 경험을 제공했다. 그의 옷을 입는다는 것은 단순히 옷을 입는 행위를 넘어, 그가 만들어낸 이상적인 세계의 일부가 되는 것과 같았다. 그는 사람들이 갈망하는 '진정성(Authenticity)'과 '전통(Tradition)'이라는 가치를, 설사 그것이 완벽하게 만들어진 이미지라 할지라도, 매우 효과적으로 상품화했다.

랄프 로렌이 구현한 아메리칸 드림은 과거에 대한 향수와 이상적인 공동체에 대한 열망, 그리고 상류 사회에 대한 동경을 바탕으로 한 것이었다. 그는 평범한 사람들도 그의 옷을 통해 잠시나마 그 꿈의 일부를 경험할 수 있도록 했고, 이는 엄청난 상업적 성공으로 이어졌다.

1975년, 홀스턴, 캘빈 클라인, 랄프 로렌은 각기 다른 비전과 스타일로 아메리칸 패션의 황금기를 이끌고 있었다. 그들은 유럽 패션의 영향력에서 벗어나 독자적인 목소리를 내기 시작했으며, 미국적인 가치와 라이프스타일을 옷에 담아 전 세계에 전파할 준비를 하고 있었다. 그들이 입힌 아메리칸 드림은 이제 막 그 화려한 서막을 올리고 있었다.

제 3부: 스튜디오 54의 탄생 - 밤의 제국이 열리다 (1977)

제 7장: 버려진 극장의 화려한 변신: 슈레이거와 루벨의 야망

1977년 초, 뉴욕은 여전히 깊은 겨울잠에서 깨어나지 못한 듯 보였다. 파산 직전까지 갔던 재정 위기의 그림자는 걷히지 않았고, 거리는 여전히 불안과 냉소의 기운으로 가득했다. 사람들은 고된 현실을 잠시나마 잊게 해줄 탈출구를 갈망했다. 그들은 평범한 일상과는 다른, 짜릿하고 화려하며 금지된 듯한 무언가를 원했다. 바로 그 순간, 뉴욕의 밤 문화 지형도를 영원히 바꿔놓을, 대담하고 위험하며 눈부신 야망이 맨해튼 미드타운의 한 버려진 건물 속에서 조용히, 그러나 뜨겁게 타오르기 시작했다. 스튜디오 54. 그 이름은 아직 세상에 알려지지 않았지만, 역사는 이미 새로운 장을 준비하고 있었다.

1. 스튜디오 54 설립 배경: 70년대 뉴욕의 시대 분위기와 두 창업자의 만남

1970년대 중후반 뉴욕의 공기는 무거웠다. 경제 위기는 사람들의 어깨를 짓눌렀고, 높은 실업률과 범죄율은 도시 전체에 불안감을 드리웠다. 워터게이트 스캔들의 여파는 정치에 대한 냉소주의를 만연하게 했고, 베트남 전쟁의 상처는 아직 아물지 않았다. 기성세대가 구축한 가치와 시스템에 대한 불신이 팽배했고, 젊은 세대는 탈출구를 찾고 있었다.

이러한 시대적 분위기 속에서 밤 문화는 역설적으로 활기를 띠기 시작했다. 특히 LGBTQ+ 커뮤니티와 소수 인종 커뮤니티를 중심으로 형성된 언더그라운드 클럽과 로프트 파티는 현실의 억압과 차별에서 벗어나 자유롭게 자신을 표현하고 음악과 춤을 통해 연대감을 형성하는 해방구 역할을 했다. 데이비드 만쿠소의 'The Loft'나 니키 시아노의 'The Gallery' 같은 공간은 단순한 파티 장소를 넘어, 공동체 의식과 음악적 황홀경을 추구하는 성소와 같았다. 이곳에서 디스코 음악은 태동하고 진화하며, 사람들의 몸과 마음을 사로잡는 새로운 문화적 코드로 자리 잡고 있었다.

바로 이러한 시대적 배경 속에서, 두 명의 젊고 야심만만한 청년이 운명처럼 만났다. 이안 슈레이거(Ian Schrager)와 스티브 루벨(Steve Rubell). 브루클린 출신의 이 두 친구는 퀸스에서 스테이크 레스토랑과 작은 클럽을 운영하며 이미 사업적 파트너십을 맺고 있었다. 슈레이거는 예일대 로스쿨 출신의 조용하고 신중하며 디테일에 강한 전략가였고, 루벨은 타고난 쇼맨십과 사교성, 그리고 사람들을 끌어모으는 마력을 지닌 외향적인 인물이었다. 성격은 정반대였지만, 그들은 성공에 대한 뜨거운 갈망과 '무언가 대단한 것'을 만들고 싶다는 야망을 공유하고 있었다.

그들은 당시 뉴욕의 클럽들이 어딘가 부족하다고 느꼈다. 너무 상업적이거나, 너무 언더그라운드적이거나, 혹은 단순히 지루했다. 그들은 단순한 나이트클럽이 아닌, 전에 없던 스케일과 화려함, 그리고 극적인 경험을 선사하는 공간을 꿈꿨다. 뉴욕, 아니 세계 최고의 셀러브리티와 가장 흥미로운 사람들이 모여드는, 매일 밤이 예측 불가능한 쇼가 되는 곳. 그들은 '역사상 가장 위대한 파티(The Greatest Party Ever Thrown)'를 열기로 결심했다. 문제는 장소였다. 그들의 야망을 담아낼 수 있는 특별한 공간이 필요했다.

2. 오페라 하우스에서 TV 스튜디오로, 다시 밤의 성전으로: 공간의 역사와 리노베이션 과정

슈레이거와 루벨은 맨해튼 곳곳을 뒤지며 이상적인 장소를 물색했다. 그러던 중 그들의 눈에 들어온 곳이 바로 웨스트 54번가 254번지에 위치한 낡고 버려진 건물이었다. 이 건물은 평범한 곳이 아니었다. 그곳은 1927년, 화려한 이탈리아 르네상스 양식으로 지어진 갈로 오페라 하우스(Gallo Opera House)였다. 비록 흥행에는 실패했지만, 오페라와 연극, 뮤지컬이 공연되었던 역사를 간직한 곳이었다. 이후 1940년대에는 CBS 방송국에 인수되어 TV 스튜디오로 사용되었다. <What's My Line?>, <The $64,000 Question>, <Captain Kangaroo> 등 미국 대중문화의 한 페이지를 장식했던 유명 TV 쇼들이 바로 이 스튜디오에서 탄생했다.

슈레이거와 루벨이 이곳을 발견했을 때, 건물은 수년간 방치되어 먼지 쌓이고 낡은 상태였다. 하지만 그들은 폐허 속에서 보석을 발견했다. 오페라 하우스 시절의 웅장한 구조 – 높은 천장, 넓은 무대 공간, 그리고 발코니 객석 – 와 TV 스튜디오 시절의 기술적인 설비(특히 조명과 무대 장치를 위한 기반 시설)가 그대로 남아 있었던 것이다. 그들은 이 건물이 가진 역사적 깊이와 극장적인 구조야말로 자신들이 꿈꾸는 환상적인 나이트클럽을 실현할 완벽한 캔버스라고 직감했다.

그들은 단 6주라는, 거의 불가능에 가까운 시간 안에 이 버려진 공간을 세상에서 가장 화려한 디스코 성전으로 탈바꿈시키는 대담한 도전을 시작했다. 예산은 빠듯했지만, 그들의 비전은 확고했다. 슈레이거는 디자인과 건설 과정을 꼼꼼하게 지휘했고, 루벨은 자신의 인맥을 총동원하여 최고의 전문가들을 끌어모았다. 중요한 것은 단순히 건물을 깨끗하게 고치는 것이 아니라, 공간 자체가 하나의 거대한 스펙터클이 되도록 만드는 것이었다.

3. '최고의 파티'를 향한 비전: 브로드웨이 디자이너들과의 협업과 극장적 연출 전략

슈레이거와 루벨은 평범한 클럽 인테리어 디자이너를 고용하는 대신, 브로드웨이 공연계의 최고 전문가들에게 손을 내밀었다. 이는 스튜디오 54를 단순한 춤 공간이 아닌, 매일 밤 새로운 막이 오르는 극장으로 만들겠다는 그들의 핵심 전략이었다.

-

- 빛의 마법사, 줄스 피셔와 폴 마란츠: 토니상 수상에 빛나는 전설적인 조명 디자이너 줄스 피셔(Jules Fisher)와 그의 파트너 폴 마란츠(Paul Marantz)가 조명 디자인을 맡았다. 그들은 기존 클럽의 정적인 조명과는 차원이 다른, 끊임없이 움직이고 변화하며 공간의 분위기를 극적으로 바꾸는 키네틱 조명 시스템(Kinetic Lighting System)을 설계했다. 천장에는 수십 개의 조명 트러스가 설치되어 위아래로 움직이며 빛의 각도와 강도를 조절했고, 스트로브, 네온, 컬러 필터 등이 결합되어 현란하고 때로는 몽환적인 시각 효과를 만들어냈다. 그들의 목표는 조명을 통해 댄스 플로어를 끊임없이 변화하는 에너지의 장으로 만드는 것이었다.

- 공간 디자이너, 론 다우드: 인테리어 디자이너 론 다우드(Ron Doud)는 건물의 원래 구조를 최대한 살리면서도 현대적이고 글래머러스한 감각을 더했다. 그는 거울을 벽면에 광범위하게 사용하여 공간을 확장시키고 빛을 반사시켜 환상적인 분위기를 연출했으며, VIP 구역에는 고급스러운 벨벳 소재의 푹신한 소파를 배치하여 아늑하면서도 사치스러운 느낌을 주었다. 댄스 플로어 주변은 비교적 어둡고 미니멀하게 처리하여, 사람들의 시선이 중앙의 댄스 플로어와 화려한 조명, 그리고 그 속에서 춤추는 사람들에게 집중되도록 유도했다.

- 무대 디자이너, 브라이언 톰슨과 무대 장치: 오페라 하우스 시절부터 남아있던 플라이 시스템(Fly System)은 스튜디오 54의 가장 독특하고 강력한 무기가 되었다. 무대 디자이너 브라이언 톰슨(Brian Thompson)은 이 시스템을 활용하여 상상을 초월하는 특수 효과를 기획했다. 천장에서 거대한 네온사인 초승달('스푼을 든 달 남자')이 내려오고, 수천 개의 풍선이나 은색 글리터가 비처럼 쏟아지며, 때로는 곡예사들이 와이어에 매달려 공중 퍼포먼스를 펼치는 등, 플라이 시스템은 매일 밤 예측 불가능한 시각적 충격을 선사하며 스튜디오 54를 전설로 만들었다.

- 사운드 시스템, 리처드 롱: 최고의 음악적 경험을 위해 음향 시스템에도 막대한 투자가 이루어졌다. 유명 음향 엔지니어 리처드 롱(Richard Long)이 설계한 사운드 시스템은 강력한 베이스와 선명한 고음으로 클럽 전체를 감쌌고, 음악을 온몸으로 느끼는 물리적인 경험을 가능하게 했다.

이처럼 스튜디오 54는 건축, 조명, 음향, 무대 디자인 등 각 분야 최고 전문가들의 협업을 통해 탄생한 총체적인 예술 작품이자 몰입형 극장 경험이었다. 그들의 비전은 단순히 술을 마시고 춤을 추는 공간을 넘어, 사람들에게 일상에서는 결코 경험할 수 없는 환상과 스펙터클을 제공하는 것이었다.

4. 개업 전 마케팅과 기대감 고조: 소문과 신화의 시작

스튜디오 54는 문을 열기도 전부터 이미 뉴욕 전체의 뜨거운 관심사였다. 스티브 루벨은 타고난 홍보 감각으로 기대감을 최고조로 끌어올리는 데 성공했다.

-

- 선택적 초대와 배타성 강조: 루벨은 개업 파티 초대장을 신중하게 선별된 소수에게만 발송했다. 여기에는 앤디 워홀, 다이애나 로스 같은 최고 스타부터 패션계 거물, 예술가, 그리고 이름은 없지만 '뭔가 특별해 보이는' 인물들까지 포함되었다. 초대받지 못한 사람들은 안달했고, 초대받은 사람들은 자신이 특별한 소수에 속한다는 자부심을 느꼈다. '아무나 들어갈 수 없는 곳'이라는 이미지는 개업 전부터 스튜디오 54의 신비감과 매력을 증폭시켰다.

- 소문과 언론 플레이: 루벨은 의도적으로 클럽에 대한 소문을 흘리고 언론의 호기심을 자극했다. "역사상 가장 위대한 파티가 될 것이다", "상상할 수 있는 모든 유명인이 올 것이다", "내부에는 놀라운 비밀이 숨겨져 있다"는 식의 이야기들이 뉴욕의 가십 칼럼니스트들과 사교계에 퍼져나갔다. 사람들은 아직 실체를 보지 못한 클럽에 대해 온갖 추측과 기대를 쏟아냈고, 스튜디오 54는 점차 현실의 공간을 넘어선 신화적인 장소로 부풀려졌다.

- 미니멀한 정보 공개: 클럽의 구체적인 내부 모습이나 파티 내용에 대해서는 철저히 비밀에 부쳐졌다. 이는 사람들의 호기심을 더욱 자극했고, '직접 경험해야만 알 수 있는 곳'이라는 인식을 심어주었다. 심플하면서도 세련된 디자인의 로고와 초대장은 이러한 미니멀하고 시크한 이미지를 강화했다.

이 모든 전략적인 마케팅과 자연스럽게 퍼져나간 소문 덕분에, 1977년 4월 26일 개업일이 다가왔을 때 뉴욕은 스튜디오 54에 대한 기대감으로 들끓고 있었다. 사람들은 그곳이 단순한 클럽이 아니라, 새로운 시대의 시작을 알리는, 혹은 암울한 현실을 잊게 해줄 마법 같은 공간이 될 것이라고 믿었다. 버려진 극장은 화려한 변신을 마쳤고, 이제 막이 오를 시간만을 기다리고 있었다. 무대 뒤에서는 슈레이거와 루벨이 숨을 죽인 채, 자신들의 야망이 어떤 결과를 가져올지 지켜보고 있었다. 뉴욕의 밤은, 그리고 어쩌면 세상은, 영원히 바뀔 준비를 하고 있었다.

제 8장: 1977년 4월 26일: 전설의 오프닝 나이트

1977년 4월 26일 화요일 밤. 뉴욕의 공기는 평소와 달랐다. 단순한 봄밤의 설렘을 넘어선, 강렬한 기대와 불안, 그리고 열광적인 에너지가 맨해튼 웨스트 54번가를 중심으로 폭발 직전의 임계점까지 끓어오르고 있었다. 소문과 신화로만 존재했던 금단의 파라다이스, 스튜디오 54가 마침내 그 벨벳 로프를 거두고 세상을 향해 문을 여는 밤이었다. 하지만 그 문은 모두에게 열리지 않았다. 오히려 그 문턱은 너무 높고 좁아서, 뉴욕 전체, 아니 어쩌면 세계 전체가 그 앞에서 뒤엉켜 아우성치는 거대한 혼돈의 드라마를 연출하게 된다. 이날 밤의 사건들은 단순한 클럽 개업식을 넘어, 한 시대의 욕망과 광기를 압축적으로 보여주는 전설의 서막이자, 동시에 다가올 논란과 파국의 씨앗을 잉태한 밤이었다.

1. 뉴욕을 뒤흔든 개업 첫날: 셀러브리티 홍수와 아수라장이 된 거리

이안 슈레이거와 스티브 루벨이 꿈꿨던 '역사상 가장 위대한 파티'는 시작부터 예상을 뛰어넘는 규모로 현실화되었다. 문제는 그 '예상'이 초대받은 사람들의 수뿐만 아니라, 초대받지 않았음에도 어떻게든 그 파티의 일부가 되고자 몰려든 수천 명의 열망까지 포함해야 했다는 점이다.

해가 지고 어둠이 내리자, 웨스트 54번가 일대는 그야말로 마비 상태에 빠졌다. 어디서부터 시작되었는지 모를 긴 리무진 행렬이 거리를 가득 메웠고, 그 속에서는 당대 최고의 별들이 차례로 모습을 드러냈다. 팝아트의 제왕 앤디 워홀은 그의 뮤즈들과 함께 도착했고, 브로드웨이의 디바 라이자 미넬리는 특유의 에너지 넘치는 모습으로 나타났다. 패션계의 아이콘 비앙카 재거와 록스타 믹 재거 부부, 당대 최고의 섹시 스타 셰어(Cher), '미녀 삼총사'의 파라 포셋, 전설적인 발레리노 미하일 바리시니코프, 작가 트루먼 카포티, 패션 디자이너 홀스턴과 캘빈 클라인, 슈퍼모델 마고 헤밍웨이... 이름만 들어도 알 수 있는 각계각층의 셀러브리티들이 약속이나 한 듯 스튜디오 54로 향했다. 그들의 등장은 거리의 열기를 더욱 뜨겁게 달구었고, 카메라 플래시는 밤하늘의 별처럼 터져 나왔다.

하지만 문제는 지금부터였다. 이들 슈퍼스타들조차 클럽 안으로 쉽게 들어갈 수 없었다. 클럽 입구 주변은 이미 수천 명의 인파로 발 디딜 틈 없이 둘러싸여 아수라장을 이루고 있었다. 초대장을 손에 쥔 사람, 초대장이 없지만 어떻게든 들어가려는 사람, 그저 이 역사적인 순간을 구경하러 온 사람들이 뒤엉켜 밀치고 소리치며 거대한 혼돈을 만들어냈다. 경찰이 설치한 바리케이드는 금방이라도 무너질 듯 위태로웠고, 사람들은 서로의 몸 위로 기어오르거나 고함을 지르며 필사적으로 앞으로 나아가려 했다. 마치 전쟁터, 혹은 폭동 직전의 광경과 같았다.

2. 스타들의 굴욕과 환희: 워렌 비티, 셰어, 프랭크 시나트라 등 입장 에피소드

이날 밤, 스튜디오 54의 벨벳 로프는 단순한 출입 통제선이 아니었다. 그것은 뉴욕 사교계의 새로운 질서를 세우는 엄격하고도 잔인한 권력의 상징이었다. 로프 뒤에는 스티브 루벨이 서 있었다. 검은색 실크 셔츠를 입고 (아마도 가슴 단추는 몇 개 풀어헤친 채), 자신만만한 미소를 띤 그는 마치 로마의 검투 경기장에서 생사를 결정하는 황제처럼 군중을 훑어보았다. 그의 손짓 하나, 눈짓 하나가 누군가에게는 천국으로 향하는 문을 열어주었고, 누군가에게는 차가운 아스팔트 위에서의 절망을 선사했다.

그의 선별 기준은 철저히 자의적이었다. 유명하다고 해서 무조건 통과되는 것은 아니었다. 당대 최고의 미남 배우이자 바람둥이였던 워렌 비티(Warren Beatty)는 10대 모델 브룩 쉴즈(Brooke Shields)와 함께 도착했지만, 몰려든 인파와 루벨의 변덕스러운 통제 때문에 한참 동안이나 거리에서 기다려야 하는 굴욕을 당했다. 세계적인 디바 셰어(Cher) 역시 입구에서 제지당하자 "내가 누군지 몰라요? 나 셰어예요!(Don't you know who I am? I'm Cher!)"라고 항의했지만 소용없었다는 일화는 유명하다. (물론 셰어 본인은 훗날 이를 부인하기도 했다.) 심지어 가요계의 전설 프랭크 시나트라(Frank Sinatra)는 이 아수라장 같은 광경을 보고는 "이런 곳에는 들어갈 수 없다"며 아예 입장을 포기하고 돌아갔다고 전해진다.

반면, 이름 없는 누군가가 루벨의 눈에 띄어 극적으로 로프 안으로 '선택'되는 행운을 누리기도 했다. 기이한 옷차림, 독특한 분위기, 혹은 단순히 루벨의 변덕스러운 '믹스' 철학에 부합한다는 이유만으로 그들은 수천 명의 경쟁을 뚫고 환상의 세계로 입장할 수 있었다. 그 순간, 그들은 더 이상 평범한 시민이 아니었다. 그들은 스튜디오 54라는 특별한 왕국의 일원이 된 것이었고, 그 환희는 이루 말할 수 없었을 것이다.

로프 앞의 드라마는 필사적이고 때로는 처절했다. 어떤 이들은 루벨의 눈에 띄기 위해 담벼락을 기어오르거나, 옆 건물의 환풍구를 통해 잠입하려다 부상을 입었다. 어떤 여성은 루벨 앞에서 옷을 벗어 던지며 입장을 애원했고, 어떤 남성은 돈다발을 흔들며 거래를 시도했다. 이 모든 광경은 스튜디오 54가 단순한 클럽이 아니라, 사람들이 자신의 존재 가치를 인정받고 특별한 소속감을 갈망하는, 1970년대 뉴욕의 불안과 욕망이 극적으로 응축된 무대였음을 보여주었다.

3. 첫날 밤의 내부 풍경: 음악, 조명, 그리고 열광하는 군중

그 아수라장을 뚫고 마침내 스튜디오 54의 육중한 문 안으로 들어서는 순간, 바깥세상과는 완전히 다른 차원의 감각적인 경험이 펼쳐졌다.

-

- 사운드의 충격: 가장 먼저 온몸을 강타하는 것은 거대한 디스코 사운드였다. 당시 최고의 음향 시스템은 음악을 단순히 귀로 듣는 것을 넘어, 심장을 직접 두드리는 듯한 강력한 베이스 진동으로 전달했다. 리치 카조르(Richie Kaczor)가 틀어대는 최신 디스코 넘버들은 끊김 없이 이어지며 공간 전체를 뜨거운 리듬으로 채웠다. 사람들은 이 압도적인 사운드에 본능적으로 몸을 맡기며 댄스 플로어로 향했다.

- 빛의 향연: 다음으로 시선을 사로잡는 것은 현란한 조명이었다. 수십 개의 조명 트러스가 천장에서 내려와 끊임없이 움직이며 색색의 빛줄기를 쏘아댔다. 거대한 미러볼은 수천 개의 빛 조각을 사방으로 흩뿌렸고, 스트로브 조명은 사람들의 움직임을 순간적으로 포착하며 비현실적인 느낌을 더했다. 바닥에서 솟아오르는 조명과 벽면의 네온사인, 그리고 곳곳에 배치된 거울들은 빛을 반사하고 증폭시키며 공간 전체를 어지러울 정도로 눈부신 환상의 세계로 만들었다.

- 공간의 압도감: 옛 오페라 하우스의 높은 천장과 넓은 공간은 그 자체로 압도적인 스케일을 자랑했다. 중앙의 댄스 플로어는 이미 열광적인 댄서들로 가득 차 있었고, 발코니의 VIP 부스에서는 샴페인 잔을 든 셀러브리티들의 웃음소리가 들려왔다. 공기 중에는 사람들의 땀 냄새와 진한 향수 냄새, 담배 연기, 그리고 알 수 없는 흥분과 기대감이 뒤섞여 독특한 아로마를 형성했다.

- 열광하는 군중: 이미 클럽 안은 축제의 열기로 가득했다. 사람들은 음악에 맞춰 몸을 흔들고, 소리를 지르고, 서로에게 술을 권하며 밤의 해방감을 만끽하고 있었다. 유명 배우가 이름 모를 청년과 뒤섞여 춤을 추고, 패션 모델이 드랙 퀸과 함께 웃고 떠드는 모습은 스튜디오 54가 지향했던 '샐러드 믹스'가 현실화되었음을 보여주었다. 모든 경계가 허물어지고 오직 음악과 춤, 그리고 현재의 쾌락만이 존재하는 듯한 분위기였다.

이날 밤 스튜디오 54 내부는 그야말로 감각의 향연이자, 현실과는 완벽하게 차단된 그들만의 유토피아(혹은 디스토피아)였다. 사람들은 마침내 도착한 약속의 땅에서, 다가올 새벽을 잊은 채 밤의 황홀경 속으로 기꺼이 빠져들었다.

4. 오프닝 나이트가 남긴 의미: 성공적인 데뷔와 앞으로의 논란 예고

스튜디오 54의 개업 첫날 밤은 모든 면에서 '성공적'이었다. 아니, 성공을 넘어선 하나의 '사건'이었다. 다음 날 뉴욕의 모든 신문과 잡지는 스튜디오 54의 개업 소식과 그곳에서 벌어진 광란의 밤에 대한 이야기로 도배되었다. 클럽 앞의 혼돈, 입장하지 못한 스타들의 굴욕, 그리고 내부의 화려하고 퇴폐적인 분위기는 순식간에 전 세계적인 가십거리가 되었다. 스튜디오 54는 하룻밤 사이에 뉴욕에서 가장 '핫'하고 '가장 들어가기 힘든' 장소라는 명성을 얻었고, 슈레이거와 루벨의 야망은 현실이 되었다.

하지만 이 성공적인 데뷔는 동시에 앞으로 닥칠 수많은 논란과 문제의 씨앗을 품고 있었다.

-

- 배타성과 위계: 벨벳 로프 앞에서의 극단적인 선별 과정은 클럽의 신비감을 높였지만, 동시에 많은 사람들에게 깊은 좌절감과 분노를 안겨주었다. 이는 스튜디오 54가 결코 민주적인 공간이 아니며, 철저한 외모 지상주의와 엘리트주의에 기반하고 있다는 비판을 낳았다.

- 혼돈과 무질서: 개업 첫날 거리의 아수라장은 클럽 운영의 미숙함과 안전 불감증을 드러냈다. 너무 많은 사람들을 초대하고 제대로 통제하지 못한 것은 앞으로 클럽 운영 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제들을 예고하는 것이었다.

- 쾌락주의와 퇴폐: 약물과 성적인 자유가 공공연하게 용인되는 듯한 분위기는 클럽의 매력이자 동시에 가장 큰 위험 요소였다. 이는 곧 도덕적인 비판과 함께 법적인 문제로 이어질 가능성을 내포하고 있었다.

- 탐욕의 그림자: 클럽의 엄청난 성공 뒤에는 불투명한 재정 관리와 탈세의 유혹이 도사리고 있었다. 루벨의 오만한 발언과 과시적인 태도는 이미 위험 신호를 보내고 있었다.

결국, 스튜디오 54의 오프닝 나이트는 화려한 성공 신화의 시작이었지만, 그 눈부신 빛 속에는 이미 몰락의 그림자가 짙게 드리워져 있었다. 전설은 시작되었지만, 그 끝은 이미 예고되어 있었던 것일지도 모른다. 뉴욕의 밤은 스튜디오 54로 인해 더욱 뜨거워졌지만, 그 열기는 동시에 위험한 불꽃을 우고 있었다.

제 9장: 벨벳 로프의 권력: 스티브 루벨과 선택의 미학

스튜디오 54의 전설은 문 안쪽에서만큼이나, 아니 어쩌면 그 이상으로 문밖에서 쓰여졌다. 그 중심에는 두꺼운 벨벳으로 만들어진, 그러나 철옹성보다 더 넘기 힘든 벨벳 로프(Velvet Rope)가 있었다. 이 붉은색 혹은 검은색의 로프는 단순한 출입 통제선을 넘어, 1970년대 후반 뉴욕의 사회적 계급, 욕망, 그리고 배제의 상징이 되었다. 그리고 그 로프 뒤에는, 밤의 제국으로 들어가는 관문을 지키는 절대 권력자, 스티브 루벨(Steve Rubell)이 서 있었다. 매일 밤, 그의 손짓 하나에 수천 명의 운명이 엇갈렸고, 그 변덕스러운 선택은 스튜디오 54의 신화를 더욱 공고히 하는 동시에 끝없는 논란을 만들어냈다. 벨벳 로프는 단순한 물리적 경계가 아니었다. 그것은 욕망의 극장이자, 잔인한 선택의 무대였으며, 스튜디오 54라는 신화의 가장 강력한 엔진이었다.

1. "샐러드를 섞어라": 루벨의 독특하고 자의적인 입장객 선별 기준

스튜디오 54의 문 앞은 매일 밤 인산인해를 이루었다. 슈퍼스타부터 이름 없는 브루클린 청년까지, 모두가 벨벳 로프 안의 세계를 갈망했다. 하지만 누가 그 '선택'을 받을지는 아무도 예측할 수 없었다. 최종 결정권은 오직 스티브 루벨에게 있었다. 그는 클럽 앞에 진을 치고, 매서운 눈초리로 군중을 훑어보며 마치 재료를 고르듯 그날 밤 클럽 안을 채울 사람들을 직접 골라냈다.

그의 선별 철학은 유명한 "샐러드를 섞는다(Mixing the salad)"는 비유로 요약된다. 그는 단순히 부자나 유명인만 클럽 안에 채우는 것을 원치 않았다. 그는 다양한 '재료'들 – 즉, 각계각층의 흥미로운 사람들 – 이 뒤섞여 만들어내는 예측 불가능한 에너지와 시너지를 원했다. 그의 목표는 "지루하지 않은 파티"를 만드는 것이었고, 그러기 위해서는 최상의 '믹스'가 필요했다. 샐러드에 상추만 가득하다면 맛이 없듯, 파티도 마찬가지라는 논리였다.

하지만 이 '믹스'의 기준은 지극히 주관적이고 변덕스러웠다. 루벨은 그날 자신의 기분, 클럽 안의 분위기, 심지어 날씨에 따라서도 기준을 바꾸었다. 어떤 날은 화려하게 차려입은 사람들을 선호했지만, 다른 날은 오히려 평범해 보이는 누군가의 '잠재력'이나 '분위기'를 보고 문을 열어주기도 했다. 그는 인터뷰에서 이렇게 말했다. "우리는 완벽한 파티를 원해요. 그러려면 완벽한 사람들이 필요하죠. 하지만 완벽함이란 건 지극히 주관적인 거예요. 내 눈에 완벽해 보이면 되는 거죠." 이처럼 그의 자의적인 판단은 벨벳 로프 앞을 더욱 혼란스럽고 예측 불가능한 곳으로 만들었다. 정해진 규칙이 없다는 사실 자체가 사람들의 불안과 갈망을 동시에 증폭시킨 것이다.

2. 아름다움, 명성, 기이함: 무엇이 당신을 로프 안으로 이끄는가?

그렇다면 스티브 루벨의 변덕스러운 선택을 받을 확률을 높이는 '자격 요건'은 무엇이었을까? 명확한 기준은 없었지만, 당시 사람들의 증언과 기록을 종합해보면 몇 가지 중요한 요소들이 엿보인다.

-

- 아름다움과 젊음: 가장 확실한 통행증 중 하나는 단연 눈부신 외모였다. 슈퍼모델, 배우 지망생, 혹은 단순히 유전적으로 축복받은 아름다운 남녀들은 루벨의 시선을 사로잡을 확률이 높았다. 젊고 매력적인 에너지는 클럽의 분위기를 고조시키는 중요한 요소였기 때문이다. 제리 홀(Jerry Hall)이나 로렌 허튼(Lauren Hutton) 같은 당대 최고의 모델들이 자유롭게 클럽을 드나들었던 것은 우연이 아니었다.

- 명성: 물론, 유명세는 강력한 무기였다. 앤디 워홀, 라이자 미넬리, 믹 재거, 엘리자베스 테일러 같은 슈퍼스타들은 대부분 큰 어려움 없이 입장할 수 있었다. 그들의 존재 자체가 클럽의 명성을 높이고 언론의 주목을 끄는 효과가 있었기 때문이다. 하지만 명성만으로는 부족할 때도 있었다. 루벨은 때때로 '너무 흔한' 스타보다는 새롭고 흥미로운 인물을 선호하기도 했고, 스타라도 그의 기준에 맞지 않는 옷차림이나 태도를 보이면 가차 없이 거절하기도 했다.

- 독창적인 스타일과 패션 감각: 스튜디오 54는 패션의 최전선이었다. 따라서 남들과 다른 독창적이고 대담한 스타일은 루벨의 눈에 띌 수 있는 중요한 요소였다. 단순히 비싼 옷을 입는 것이 아니라, 자신만의 개성을 담아 과감하게 스타일링한 사람들이 환영받았다. 예를 들어, 머리부터 발끝까지 은색 라메로 통일하거나, 온몸에 글리터를 칠하거나, 젠더의 경계를 허무는 앤드로지너스 룩을 선보이는 식이었다. 패션은 단순한 옷 입기가 아니라, 자신의 존재를 표현하는 퍼포먼스였고, 루벨은 그 '퍼포먼스'를 감상하고 평가하는 관객이자 심사위원이었다.

- 에너지와 '바이브(Vibe)': 때로는 외모나 명성, 스타일보다 더 중요한 것이 있었다. 바로 그 사람이 풍기는 에너지, 즉 '바이브'였다. 루벨은 군중 속에서 유난히 활기차고 긍정적인 에너지를 발산하거나, 혹은 뭔가 특별하고 신비로운 분위기를 가진 사람들을 귀신같이 찾아냈다. 그는 클럽 안의 에너지를 최고조로 유지하기 위해 '적절한' 에너지를 가진 사람들을 끊임없이 공급해야 한다고 생각했다.

- 기이함과 괴짜(Eccentricity): 루벨은 평범함을 싫어했다. 그는 때때로 의도적으로 기이하거나 충격적인 모습의 사람들을 들여보내 클럽 분위기에 예측 불가능한 재미와 긴장감을 더했다. 앞서 언급된 롤러레나나 디스코 샐리 같은 인물들이 대표적이다. 또한, 드랙 퀸들이나 전위적인 예술가들도 환영받았다. 그들의 존재는 스튜디오 54가 단순한 사교 클럽이 아니라, 온갖 종류의 인간 군상이 뒤섞이는 '기묘한 서커스장'과 같은 곳임을 보여주었다.

결국 스튜디오 54의 문턱을 넘기 위한 열쇠는 단 하나가 아니었다. 그것은 아름다움, 명성, 스타일, 에너지, 그리고 기이함이라는 다양한 요소들의 복잡한 조합이었고, 그 최종 판단은 오직 스티브 루벨의 직감과 변덕에 달려 있었다.

3. 로프 앞의 드라마: 필사적인 시도, 거절의 상처, 그리고 선택의 환희

매일 밤, 스튜디오 54 앞 벨벳 로프 주변은 인간의 욕망과 좌절이 가장 극적으로 교차하는 무대였다. 그곳에서는 희극과 비극이 동시에 펼쳐졌다.

-

- 필사적인 몸부림: 어떻게든 로프 안으로 들어가려는 사람들의 시도는 처절했고 때로는 눈물겨웠다. 어떤 이들은 가장 화려하고 노출이 심한 옷을 입고 와서 루벨의 시선을 끌려 애썼다. 어떤 여성은 추운 겨울밤에도 모피 코트 안에 아무것도 입지 않은 채 나타나 코트를 열어젖히며 입장을 애원했다. 어떤 남성은 근육질 몸매를 과시하며 춤을 추거나, 심지어 웃통을 벗어 던지기도 했다. 유명인의 이름을 팔거나(대부분 실패했지만), 루벨에게 돈을 찔러주려 하거나, 혹은 경비원과 실랑이를 벌이는 일도 다반사였다. 건물 벽을 타거나 환풍구를 통해 잠입하려다 부상을 입는 위험천만한 시도까지 벌어졌다. 이 모든 필사적인 행동들은 스튜디오 54가 단순한 클럽이 아니라, 사람들이 자신의 존재 가치를 인정받고 '선택'받고 싶어 하는 강렬한 욕망의 대상이었음을 보여준다.

- 거절의 상처와 분노: 하지만 대부분의 시도는 차가운 거절로 돌아왔다. 루벨의 무심한 손짓 하나에 로프 안으로 들어가지 못하게 된 사람들은 깊은 좌절감과 모멸감을 느껴야 했다. 특히 친구들은 들어갔는데 자신만 거절당했을 때의 상처는 더욱 컸다. 어떤 이들은 조용히 발길을 돌렸지만, 어떤 이들은 루벨에게 욕설을 퍼붓거나 울부짖으며 분노를 표출했다. "내가 누군지 알아?" 혹은 "이딴 클럽 다신 안 와!" 같은 외침은 흔한 레퍼토리였다. 벨벳 로프 앞에서 겪는 공개적인 거절은 단순한 입장의 실패가 아니라, 자신의 존재 자체가 부정당하는 듯한 깊은 상처를 남겼다.

- 선택의 환희와 특권 의식: 반면, 루벨의 선택을 받아 로프 안으로 들어서는 순간의 기쁨은 세상을 다 가진 듯한 환희였다. 그들은 더 이상 평범한 군중의 일부가 아니었다. 그들은 이제 스튜디오 54라는 특별한 세계의 일원이 된 것이다. 그 짧은 순간의 경험은 짜릿한 특권 의식을 선사했고, 클럽 안에서 그들은 마치 다른 사람이 된 것처럼 자신감 넘치게 행동했다. 어깨를 펴고, 더 화려하게 웃고, 더 과감하게 춤을 췄다. 그들은 자신들이 ‘선택받았다’는 사실을 만끽하며, 로프 밖에 남겨진 사람들을 내려다보며 묘한 우월감을 느꼈을지도 모른다.

이처럼 벨벳 로프 앞은 매일 밤 인간의 가장 원초적인 감정 – 갈망, 질투, 분노, 환희, 우월감, 좌절감 – 이 뒤엉켜 폭발하는, 잔인하지만 매혹적인 드라마의 현장이었다.

4. 로이 콘의 역할: 보이지 않는 손과 입장 정책의 이면

스튜디오 54의 화려한 성공과 논란 뒤에는 항상 어두운 그림자가 드리워져 있었다. 그 그림자의 중심에는 악명 높은 변호사 로이 콘(Roy Cohn)이 있었다. 매카시즘 시대의 마녀사냥을 주도했던 그는 이후에도 뉴욕의 정재계와 암흑가를 넘나들며 막강한 영향력을 행사하는 '해결사'로 활동했다. 그는 이안 슈레이거와 스티브 루벨의 법률 고문이자 사업 파트너였고, 클럽 운영에 깊숙이 관여했다.

로이 콘의 영향력은 단순히 법률 문제 해결에만 그치지 않았다. 그는 자신의 광범위한 인맥을 활용하여 클럽의 성공을 도왔고, 동시에 클럽을 자신의 권력을 과시하고 비밀스러운 거래를 하는 장소로 활용하기도 했다. 스튜디오 54의 입장 정책에도 로이 콘의 '보이지 않는 손'이 작용했을 것이라는 추측이 많다. 스티브 루벨의 변덕스러운 선별 기준 이면에, 로이 콘이 자신의 중요한 고객이나 정치적 동맹, 혹은 마피아 관련 인물들의 입장을 보장해주었을 가능성이 제기된다. 이는 스튜디오 54의 배타적인 입장 정책이 단순히 '쿨함'이나 '믹스'의 문제가 아니라, 때로는 권력과 이해관계에 따라 움직이는 이중적인 기준을 가지고 있었을 수도 있음을 시사한다. 로이 콘의 존재는 스튜디오 54의 신화에 깔린 어둡고 부패한 이면, 즉 화려한 글래머와 추악한 권력의 결탁 가능성을 보여주는 중요한 단서이다.

5. 배타성이 만들어낸 신화: 특별함의 아우라와 논란

결론적으로, 스튜디오 54의 벨벳 로프는 단순한 출입 통제 수단을 넘어, 클럽의 신화를 만들고 유지하는 핵심적인 장치였다. 극도의 배타성은 오히려 사람들의 호기심과 갈망을 더욱 증폭시켰다. '아무나 들어갈 수 없는 곳'이라는 이미지는 스튜디오 54를 더욱 특별하고 매력적인 장소로 만들었고, 그 문턱을 넘는 행위 자체를 하나의 성취이자 특권으로 격상시켰다.

스티브 루벨이 행사했던 자의적이고 예측 불가능한 권력은 사람들을 불안하게 만들면서도 동시에 끊임없이 도전하게 만들었다. 마치 신의 변덕스러운 은총을 갈구하듯, 사람들은 루벨의 선택을 받기 위해 노력했고, 이는 클럽 앞을 항상 뜨거운 에너지로 가득 채웠다. 미디어는 이러한 로프 앞의 드라마를 끊임없이 보도하며 스튜디오 54의 신화를 확대 재생산했다.

하지만 이러한 배타성과 자의적인 권력 행사는 동시에 끝없는 논란과 비판을 야기했다. 외모나 명성에 따른 노골적인 차별, 평범한 사람들에 대한 무례한 거절, 그리고 그 과정에서 벌어지는 비인간적인 상황들은 스튜디오 54가 가진 엘리트주의와 속물주의의 민낯을 드러냈다. 벨벳 로프는 화려한 성공의 상징이자 동시에 도덕적 해이와 사회적 불평등을 압축적으로 보여주는 논쟁적인 상징으로 남았다.

스튜디오 54의 벨벳 로프는 33개월이라는 짧은 시간 동안 존재했지만, 그것이 만들어낸 신화와 논란은 이후 클럽 문화와 VIP 마케팅, 그리고 '특별함'에 대한 우리의 욕망에 지대한 영향을 미치며 오늘날까지도 생생하게 살아 숨 쉬고 있다. 그 로프는 여전히 우리에게 묻고 있는지도 모른다. 당신은 과연, 이 로프를 넘어설 자격이 있는가?

제 10장: 댄스 플로어 위의 런웨이: 스튜디오 54 패션 코드

스튜디오 54의 문턱을 넘는 순간, 당신은 더 이상 평범한 뉴욕의 밤거리를 걷는 행인이 아니었다. 당신은 이제 막 가장 화려하고, 가장 치열하며, 가장 예측 불가능한 런웨이에 오른 모델이자 관객이었다. 디스코 볼의 현란한 빛줄기가 쏟아지는 댄스 플로어는 단순한 춤 공간을 넘어, 시대의 가장 뜨거운 욕망과 자기표현이 폭발하는 패션의 최전선이었다. 파리의 오트 쿠튀르 쇼가 소수의 특권층을 위한 폐쇄적인 무대였다면, 스튜디오 54는 셀러브리티와 무명의 예술가, 부유층과 평범한 젊은이들이 뒤섞여 서로를 의식하고 경쟁하며 만들어내는, 살아 숨 쉬는 '밤의 런웨이'였다. 이곳에서는 정해진 규칙도, 엄격한 비평가도 없었다. 오직 더 과감하게, 더 반짝이게, 더 자유롭게 자신을 드러내려는 열망만이 존재했다. 1977년부터 1979년까지, 스튜디오 54의 댄스 플로어를 수놓았던 패션 코드는 70년대 후반 시대정신의 가장 농밀하고 매혹적인 압축판이었다.

1. 글래머의 재정의: 홀스턴 드레스, 라메, 스팽글, 새틴의 향연

스튜디오 54 패션의 가장 핵심적인 키워드는 단연 글래머(Glamour)였다. 하지만 이곳의 글래머는 과거 할리우드 황금기의 인위적이고 정형화된 아름다움과는 달랐다. 그것은 좀 더 자유롭고, 관능적이며, 때로는 미니멀하면서도 동시에 극도로 사치스러운, 새로운 시대의 글래머였다.

-

- 홀스턴의 유령 같은 우아함: 이 새로운 글래머의 정점에는 단연 홀스턴(Halston)이 있었다. 그의 옷은 미니멀리즘의 극치였지만, 그 단순함 속에 숨겨진 관능미와 우아함은 타의 추종을 불허했다. 몸을 따라 액체처럼 흘러내리는 매트 저지(Matte Jersey) 소재의 홀터넥 드레스는 등을 과감하게 드러내며 입는 이의 자신감을 극대화했고, 바이어스 컷으로 재단되어 움직일 때마다 몸의 곡선을 드라마틱하게 강조했다. 그의 또 다른 시그니처인 울트라스웨이드(Ultrasuede) 셔츠 드레스는 낮에는 실용적인 우아함을, 밤에는 액세서리와 함께 미니멀한 글래머를 선사했다. 홀스턴의 드레스를 입는다는 것은 단순히 옷을 입는 것이 아니라, 시대를 앞서가는 세련된 취향과 자신감을 입는 것과 같았다. 라이자 미넬리, 비앙카 재거 같은 그의 뮤즈들이 홀스턴 드레스를 입고 스튜디오 54에 나타날 때마다, 그곳은 순식간에 가장 화려한 런웨이로 변모했다.

- 빛을 탐하는 소재들: 라메, 스팽글, 새틴: 디스코 볼과 현란한 조명이 지배하는 스튜디오 54에서, 빛을 반사하고 흡수하는 소재는 필수적이었다. 금속성 실로 짜여 마치 액체 금속처럼 보이는 라메(Lamé) 소재는 원숄더 미니 드레스나 타이트한 탑으로 만들어져 미래적이면서도 관능적인 빛을 발산했다. 수천, 수만 개의 작은 조각들이 촘촘히 박힌 스팽글(Spangle)과 시퀸(Sequin)은 움직일 때마다 빛을 어지럽게 반사하며 입는 사람을 인간 디스코 볼처럼 만들었다. 스팽글 튜브톱 점프수트나 미니 드레스는 밤의 여왕을 위한 갑옷과 같았다. 부드럽고 차르르한 광택의 새틴(Satin) 역시 빼놓을 수 없었다. 깊은 주얼 톤(에메랄드, 루비, 사파이어, 퍼플)의 새틴 드레스나 블라우스는 소재 자체의 고급스러움과 함께 조명 아래서 은은하고 매혹적인 빛을 발하며 우아한 글래머를 연출했다. 이 반짝이는 소재들은 입는 사람을 군중 속에서 단번에 돋보이게 만들었고, 밤의 환상을 현실로 만드는 마법적인 도구였다.

2. 몸의 해방: 저지 소재, 점프수트, 핫팬츠와 노출의 미학

70년대는 여성 해방 운동과 성 혁명의 영향으로 몸에 대한 인식이 크게 변화하던 시기였다. 스튜디오 54의 패션은 이러한 시대적 흐름을 반영하며, 몸을 억압하는 코르셋이나 거추장스러운 속옷에서 벗어나 몸 자체의 아름다움과 움직임을 자유롭게 드러내는 것을 중요하게 여겼다.

-

- 저지, 제2의 피부: 홀스턴이 사랑했던 저지 소재는 디스코 패션의 핵심이었다. 신축성이 뛰어나 몸에 부드럽게 밀착되면서도 움직임을 방해하지 않았고, 땀 흡수와 통기성도 비교적 좋아 밤새도록 춤을 추기에 적합했다. 저지 소재의 홀터넥 드레스, 랩 드레스, 와이드 레그 팬츠 등은 몸의 곡선을 자연스럽게 드러내면서도 편안함을 선사하며, '몸의 해방'이라는 시대정신을 구현했다.

- 점프수트의 매력: 위아래가 하나로 이어진 점프수트는 70년대 디스코 패션의 또 다른 아이콘이었다. 몸의 실루엣을 길고 날씬하게 보이게 하는 동시에 활동하기에도 편리했으며, 어떤 소재와 디자인을 선택하느냐에 따라 다양한 분위기를 연출할 수 있었다. 홀터넥이나 튜브톱 디자인으로 어깨를 드러내거나, 깊은 V넥으로 가슴선을 강조하기도 했다. 스팽글이나 라메 소재의 점프수트는 그 자체로 화려한 파티복이었고, 데님이나 코튼 소재의 점프수트는 좀 더 캐주얼하면서도 시크한 매력을 발산했다. 남녀 모두에게 사랑받았던 점프수트는 성별의 경계를 넘나드는 앤드로지너스적인 매력까지 갖추고 있었다.

- 핫팬츠, 대담한 노출: 70년대 젊음과 자유의 상징이었던 핫팬츠는 스튜디오 54에서 더욱 과감하고 화려하게 진화했다. 길이는 극단적으로 짧아져 엉덩이 라인이 아슬아슬하게 보일 정도였고, 소재는 번쩍이는 메탈릭, 타이트한 가죽, 혹은 반짝이는 스판덱스가 주를 이루었다. 핫팬츠는 젊고 탄탄한 다리를 과시하며 성적 매력을 노골적으로 드러내는 가장 직접적인 방식이었다. 이는 당시 사회의 보수적인 시선에 대한 도전이자, 자신의 몸에 대한 긍정과 자신감의 표현이기도 했다.

- 노출의 미학: 단순히 특정 부위를 드러내는 것을 넘어, 스튜디오 54의 패션은 '노출' 자체를 미학적인 요소로 활용했다. 가슴골이 깊게 파인 플런징 넥라인(Plunging Neckline), 등이 훤히 드러나는 백리스(Backless) 디자인, 다리 라인을 따라 아찔하게 파인 슬릿(Slit), 그리고 속이 비치는 시스루(See-through) 소재 등은 더 이상 금기가 아니었다. 이러한 노출은 단순히 선정적인 자극을 위한 것이라기보다는, 자신의 몸을 아름답게 여기고 이를 자유롭게 표현하려는 시대의 해방적인 분위기를 반영하는 것이었다. 중요한 것은 '얼마나' 드러내느냐가 아니라 '어떻게' 드러내느냐, 즉 자신감 넘치고 세련된 태도였다.

3. 반짝임의 시대: 글리터 메이크업, 플랫폼 슈즈, 청키 주얼리

스튜디오 54의 밤을 완성하는 것은 옷뿐만이 아니었다. 머리부터 발끝까지, 반짝이는 모든 것이 허용되는 '반짝임의 시대'였다.

-

- 글리터 메이크업: 얼굴은 밤의 조명을 최대한 반사하도록 설계된 캔버스와 같았다. 눈꺼풀에는 펄감이 강한 글리터 아이섀도를 넓게 펴 발랐는데, 블루, 실버, 골드, 퍼플 등 화려하고 메탈릭한 색상이 인기였다. 눈썹 뼈와 눈 밑 애교살에도 펄을 발라 입체감을 더했고, 때로는 얼굴 전체에 미세한 펄 파우더를 바르기도 했다. 여기에 눈꼬리를 길게 뺀 짙은 블랙 아이라이너와 풍성한 인조 속눈썹으로 드라마틱한 눈매를 완성했다. 입술은 강렬한 레드나 푸시아 핑크 립스틱, 혹은 끈적이는 질감의 립글로스로 반짝임을 더했다. 여기서 그치지 않고, 많은 여성들이 쇄골, 어깨, 팔 등 노출된 피부에 바디 글리터나 쉬머링 로션을 발라 온몸에서 빛이 나도록 연출했다. 밤의 조명 아래 최대한 비현실적이고 요정처럼 보이는 것, 그것이 디스코 메이크업의 목표였다.

- 플랫폼 슈즈: 70년대 패션을 상징하는 아이템이자, 스튜디오 54 댄스 플로어의 필수품. 굽 높이는 상상을 초월했다. 10cm는 기본이었고, 때로는 15cm가 넘는 아찔한 높이의 플랫폼 슈즈도 등장했다. 앞굽(플랫폼) 역시 두꺼워서 실제 발의 각도는 보기보다 높지 않았지만, 그럼에도 불구하고 걷는 것 자체가 도전이었다. 소재는 벨벳, 새틴, 메탈릭 가죽, 코르크 등이 사용되었고, 표면은 글리터나 스팽글로 화려하게 장식되었다. 발목 스트랩 샌들이나 무릎까지 오는 부츠 형태가 일반적이었으며, 이는 플레어 팬츠의 드라마틱한 실루엣을 완성하고 다리를 더욱 길어 보이게 하는 효과를 주었다. 플랫폼 슈즈를 신고 춤을 추는 것은 땅에서 몇 인치 떠서 세상을 내려다보는 듯한, 비현실적인 경험을 선사했다.

- 청키 주얼리 & 깃털 보아: 액세서리 역시 '크고 대담하게(Big and Bold)'가 원칙이었다. 작고 섬세한 주얼리보다는 존재감이 확실한 청키(Chunky)한 디자인이 선호되었다. 귀에는 얼굴의 절반을 가릴 듯 커다란 골드 후프 이어링이나 샹들리에처럼 화려하게 늘어지는 귀걸이를 착용했다. 목에는 여러 겹의 가느다란 골드 체인을 레이어링하거나, 혹은 아주 굵고 무거운 골드 체인 하나에 커다란 메달리온 펜던트를 달았다. 손목에는 두껍고 넓은 뱅글을 여러 개 겹쳐 차서 움직일 때마다 '짤랑'거리는 소리가 나도록 했다. 진짜 금이 아니더라도 상관없었다. 중요한 것은 '금빛'의 화려함과 과시적인 느낌이었다. 여기에 더해, **풍성한 깃털 보아(Feather Boa)**를 목에 두르거나 어깨에 걸쳐 글래머러스하고 연극적인 분위기를 더하는 것도 인기 있는 스타일링이었다.

4. 남성들의 변신: 타이트 셔츠, 벨보텀, 화이트 수트와 디스코 댄디즘

스튜디오 54의 패션 혁명은 여성에게만 국한되지 않았다. 남성들 역시 전통적인 남성복의 규범에서 벗어나 더욱 화려하고, 섹시하며, 때로는 여성적인 요소까지 가미된 스타일을 과감하게 시도했다. 이는 변화하는 남성성에 대한 탐구이자, 자신을 드러내고 싶은 욕망의 표현이었다.

-

- 존 트라볼타의 유산: 화이트 수트: 1977년 개봉한 영화 <토요일 밤의 열기(Saturday Night Fever)>는 전 세계적인 디스코 열풍을 일으켰고, 주인공 존 트라볼타가 입었던 화이트 폴리에스터 쓰리피스 수트는 디스코 시대 남성 패션의 상징이 되었다. 광택 있는 흰색 수트, 넓고 뾰족한 라펠, 몸에 꼭 맞는 베스트, 그리고 나팔처럼 넓게 퍼지는 플레어 팬츠. 이 조합은 평범한 노동 계급 청년이 밤의 댄스 플로어에서 스타로 변신하는 판타지를 완벽하게 구현했다. 스튜디오 54에서도 수많은 남성들이 트라볼타처럼 화이트 수트를 입고 나타나 자신감 넘치는 춤 솜씨를 뽐냈다. 폴리에스터 소재는 저렴하고 관리하기 쉬웠지만, 그 번쩍이는 광택은 밤의 조명 아래서 충분히 화려해 보였다.

- 가슴을 열어젖힌 셔츠: 디스코 시대 남성 패션의 또 다른 핵심은 타이트하고 몸매를 드러내는 셔츠였다. 부드러운 광택의 새틴 셔츠나 몸에 착 달라붙는 니트 폴로 셔츠가 인기를 끌었다. 중요한 포인트는 셔츠 단추를 가슴팍까지 풀어헤쳐 맨살을 드러내는 것이었다. 이는 더 이상 남성미를 근엄함이나 수트의 격식으로만 표현하지 않고, 자신의 몸과 섹슈얼리티를 직접적으로 드러내려는 새로운 시도였다. 풀어헤친 셔츠 사이로 보이는 두꺼운 골드 체인 목걸이는 이러한 과시적인 남성성을 더욱 강조하는 액세서리였다. 셔츠의 칼라는 넓고 뾰족한 '디스코 칼라'가 일반적이었고, 색상은 블랙, 화이트 같은 기본 색상 외에도 버건디, 블루, 핑크 등 화려한 색상이나 페이즐리 같은 현란한 패턴도 많이 사용되었다.

- 벨보텀과 플랫폼 슈즈: 70년대 남성 하의는 단연 벨보텀(Bell-bottom) 또는 플레어 팬츠가 지배했다. 허리부터 허벅지까지는 타이트하게 맞고 무릎 아래부터 넓게 퍼지는 실루엣은 당시 유행했던 남성용 플랫폼 슈즈와 완벽한 조화를 이루었다. 소재는 데님, 코듀로이, 폴리에스터 등 다양했다. 남성들 역시 여성들 못지않게 높은 굽의 플랫폼 슈즈나 첼시 부츠를 신어 키를 높이고 다리가 길어 보이는 효과를 추구했다.

- 디스코 댄디즘(Disco Dandyism): 이 모든 요소를 종합하면, 스튜디오 54 시대 남성 패션은 일종의 '디스코 댄디즘'으로 정의될 수 있다. 전통적인 남성성의 규범에서 벗어나, 화려한 색상과 소재, 몸매를 드러내는 실루엣, 그리고 과감한 액세서리를 통해 자신을 적극적으로 꾸미고 표현하는 것을 즐겼다. 이는 여성성과 남성성의 경계가 흐릿해지는 앤드로지너스적인 경향과도 맞닿아 있었으며, 패션이 더 이상 여성만의 전유물이 아님을 보여주는 현상이기도 했다.

5. DIY 글램: 평범한 사람들의 창의적인 스타일과 자기표현

스튜디오 54의 밤을 수놓았던 모든 이들이 홀스턴이나 YSL 드레스를 입었던 것은 아니다. 아니, 오히려 대다수의 사람들은 그렇지 못했다. 하지만 그들은 결코 기죽지 않았다. 스튜디오 54의 진정한 패션 에너지는 어쩌면 디자이너의 이름값이 아니라, 평범한 사람들이 보여준 놀라운 창의성과 자신감에서 나왔을지도 모른다.

벨벳 로프를 통과하기 위한 경쟁은 치열했고, 그 경쟁에서 살아남기 위해 사람들은 자신만의 방식으로 '최고의 룩'을 만들어내야 했다. 비싼 옷을 살 돈이 없다면, 그들은 직접 만들거나 리폼했다. 벼룩시장에서 구한 낡은 드레스에 스팽글이나 글리터를 한 땀 한 땀 직접 꿰매 붙이고, 평범한 티셔츠를 잘라내고 묶어서 섹시한 홀터넥 탑으로 변신시켰다. 플라스틱 조각, 병뚜껑, 심지어 주방용품까지 동원하여 세상에 단 하나뿐인 기상천외한 액세서리를 만들었다.

그들은 패션 잡지나 영화 속 스타들의 스타일을 모방하기도 했지만, 거기에 반드시 자신만의 개성을 더했다. 중요한 것은 얼마나 비싼 옷을 입었느냐가 아니라, 얼마나 독창적이고, 얼마나 자신감 넘치며, 얼마나 '스튜디오 54스럽게' 보이느냐였다. 스튜디오 54의 댄스 플로어는 값비싼 디자이너 의상과 기발한 DIY 글램 룩이 동등하게 경쟁하고 빛나는, 진정한 의미의 민주적인 런웨이였다. 이 이름 없는 창조자들의 열정과 에너지가 있었기에 스튜디오 54의 밤은 더욱 예측 불가능하고 다채롭게 빛날 수 있었다. 그들의 스타일은 패션이 단순한 소비를 넘어, 개인의 정체성을 표현하고 현실의 제약을 뛰어넘는 창조적인 행위가 될 수 있음을 증명했다.

스튜디오 54의 댄스 플로어는 단순한 공간이 아니었다. 그곳은 시대의 욕망이 투영된 거울이었고, 자유와 해방을 향한 열망이 폭발하는 무대였으며, 수많은 스타일들이 탄생하고 소멸하는 치열한 실험실이었다. 글래머, 노출, 반짝임, 그리고 경계를 넘나드는 자유로운 자기표현. 스튜디오 54의 패션 코드는 70년대 후반의 불안과 환희가 뒤섞인 시대정신을 가장 강렬하고 매혹적으로 담아낸, 영원히 기억될 밤의 기록이다.

제 11장: 밤의 아이콘들: 누가 스튜디오 54를 빛냈는가

스튜디오 54는 단순한 벽과 조명, 음악으로 이루어진 공간이 아니었다. 그곳을 진정으로 살아 숨 쉬게 하고, 전설적인 아우라를 부여한 것은 바로 그 공간을 채웠던 사람들이었다. 특히, 밤의 어둠 속에서 디스코 볼 조명보다 더 밝게 빛났던 아이콘들의 존재는 스튜디오 54 신화의 핵심이었다. 그들은 단순히 유명세를 탄 손님이 아니었다. 그들은 클럽의 정신을 구현했고, 그들의 스타일과 태도, 행동 하나하나는 시대의 열망과 불안을 반영하는 상징이 되었다. 그들은 밤의 런웨이를 지배했고, 미디어의 플래시 세례를 즐겼으며, 때로는 경계를 넘나드는 파격으로 세상을 놀라게 했다. 누가 스튜디오 54의 밤을 가장 뜨겁게 달구고, 영원히 기억될 아이콘으로 자리매김했는가? 그 밤의 주인공들을 만나보자.

1. 비앙카 재거(Bianca Jagger): 백마 위의 뮤즈, 시대를 앞서간 스타일

스튜디오 54를 이야기할 때, 비앙카 재거의 이름을 빼놓을 수 없다. 니카라과 출신의 이 지적이고 아름다운 여성은 록 스타 믹 재거의 아내라는 타이틀을 넘어, 70년대 스타일을 정의하는 독보적인 패션 아이콘이었다. 그녀의 존재감은 스튜디오 54에서 절정에 달했다.

가장 유명한 이미지는 단연 그녀의 30번째 생일 파티에 백마를 타고 클럽 안으로 들어서는 장면일 것이다. 온몸에 금색 글리터를 바른 나체의 남자가 이끄는 백마 위에, 홀스턴이 디자인한 우아한 붉은색 오프숄더 드레스를 입고 여신처럼 등장한 그녀의 모습은 스튜디오 54의 모든 것 – 예측 불가능한 화려함, 대담한 섹슈얼리티, 그리고 현실을 초월하는 판타지 – 을 압축적으로 보여주는 세기의 이미지가 되었다. (훗날 그녀는 말을 타고 '들어왔을 뿐, 타고 돌아다닌 것은 아니다'라고 해명했지만, 그 이미지가 가진 상징성은 이미 전설이 된 후였다.)

하지만 비앙카 재거의 아이코닉함은 단지 이 하룻밤의 퍼포먼스에만 국한되지 않았다. 그녀는 당대 최고의 패셔니스타였다. 그녀는 이브 생 로랑의 '르 스모킹' 턱시도 수트를 입고 남성성과 여성성의 경계를 허무는 앤드로지너스 시크(Androgynous Chic)를 완벽하게 소화해냈고, 홀스턴의 흐르는 듯한 저지 드레스나 팬츠 수트를 입고 미니멀한 글래머를 선보였다. 그녀는 머리에 터번을 두르거나, 과감한 모피 코트를 걸치고, 때로는 지팡이를 드는 등 액세서리 하나하나까지 자신만의 스타일로 연출하는 능력이 탁월했다. 그녀의 스타일은 단순히 옷을 입는 것을 넘어, 자신감 넘치고 독립적인 현대 여성의 태도를 보여주는 것이었다. 스튜디오 54의 댄스 플로어에서 그녀는 단순한 셀러브리티가 아니라, 밤의 여왕이자, 시대를 앞서간 스타일 뮤즈였다.

2. 라이자 미넬리(Liza Minnelli): 꺼지지 않는 에너지, 반짝이는 디바

만약 비앙카 재거가 스튜디오 54의 차갑고 시크한 여왕이었다면, 라이자 미넬리는 그곳의 뜨겁고 열정적인 심장이었다. 전설적인 배우 주디 갈랜드의 딸이자, 영화 <카바레>(1972)로 아카데미 여우주연상을 수상한 브로드웨이와 할리우드의 스타. 그녀에게 스튜디오 54는 단순한 사교 공간이 아니라, 자신의 넘치는 에너지를 발산하고 무대의 연장선상에서 퍼포먼스를 펼치는 또 다른 무대였다.

그녀는 지칠 줄 모르는 체력으로 밤새도록 댄스 플로어를 누볐고, 특유의 허스키한 목소리로 노래를 부르거나 즉흥적인 춤을 선보이며 주변 사람들을 열광시켰다. 그녀의 패션 역시 그녀의 에너지처럼 반짝였다. 그녀는 절친한 친구였던 홀스턴의 옷을 즐겨 입었는데, 특히 수많은 스팽글과 비즈로 장식된 홀터넥 탑이나 와이드 팬츠, 혹은 미니 드레스는 그녀의 시그니처 룩이었다. 디스코 볼 조명 아래에서 그녀의 옷은 눈부시게 빛났고, 그녀의 움직임은 그 빛을 더욱 증폭시켰다.

하지만 그녀의 화려함 뒤에는 깊은 슬픔과 불안의 그림자도 드리워져 있었다. 어머니 주디 갈랜드로부터 물려받은 듯한 불안정한 감정과 약물 문제는 그녀를 끊임없이 괴롭혔고, 스튜디오 54의 쾌락적인 분위기는 때로 그녀에게 위험한 도피처가 되기도 했다. 그럼에도 불구하고, 라이자 미넬리는 특유의 강인함과 생명력으로 무대 위에서나 댄스 플로어에서나 항상 빛나는 존재였다. 그녀는 스튜디오 54를 대표하는 궁극의 디바(Diva)였으며, 그 시대의 화려함과 동시에 그 이면의 아픔까지도 온몸으로 보여주는 복합적인 아이콘이었다.

3. 그레이스 존스(Grace Jones): 앤드로지너스 카리스마, 살아있는 예술 작품

스튜디오 54의 밤을 수놓았던 수많은 아름다운 여성들 속에서도, 그레이스 존스는 단연 독보적인 존재감을 뿜어냈다. 자메이카 출신의 모델이자 가수, 배우였던 그녀는 전통적인 미의 기준을 완전히 파괴하는 강렬하고 전위적인 스타일로 시대를 충격에 빠뜨렸다.

그녀의 외모부터 파격적이었다. 극도로 짧게 깎아 남성적으로 보이기도 하는 플랫탑 헤어스타일(Flattop Hairstyle), 날카롭게 강조된 광대뼈와 각진 턱선, 그리고 흑인 여성으로서의 강인함과 모델로서의 조각 같은 몸매는 그 자체로 시선을 압도했다. 그녀의 패션은 더욱 아방가르드했다. 그녀는 몸의 곡선을 드러내는 타이트한 가죽 의상, 어깨를 극단적으로 강조한 파워 숄더 재킷(아제딘 알라이아 Azzedine Alaïa나 이세이 미야케 Issey Miyake 같은 디자이너들의 작품을 즐겨 입었다), 혹은 성별을 가늠하기 어려운 앤드로지너스한 점프수트 등을 통해 미래적이고 때로는 위협적이기까지 한 이미지를 연출했다.

그녀는 단순히 옷을 입는 것을 넘어, 자신의 몸과 스타일을 이용해 퍼포먼스를 펼치는 살아있는 예술 작품과 같았다. 스튜디오 54의 무대나 DJ 부스 위에 예고 없이 올라가 노래를 부르거나 기묘한 춤을 추는 그녀의 모습은 관객들에게 강렬한 충격과 매혹을 동시에 선사했다. 그녀의 카리스마는 차갑고, 날카로우며, 길들여지지 않은 야생의 에너지를 뿜어냈다. 그레이스 존스는 인종, 성별, 아름다움에 대한 모든 고정관념에 도전하며 스튜디오 54의 가장 아방가르드하고 급진적인 정신을 대변하는, 시대를 초월하는 스타일 아이콘이었다.

4. 앤디 워홀(Andy Warhol): 조용한 관찰자, 밤의 기록자

스튜디오 54의 밤이 아무리 광란의 도가니였다 해도, 그 중심에는 항상 폭풍의 눈처럼 고요한 존재가 있었다. 바로 팝아트의 제왕, 앤디 워홀이었다. 그는 거의 매일 밤 스튜디오 54의 VIP 부스에 나타났지만, 결코 파티의 주인공처럼 행동하지 않았다. 그는 술이나 약물에도 거의 손대지 않았고, 춤을 추는 일도 드물었다. 대신 그는 특유의 은색 가발과 검은색 선글라스 뒤에 자신의 감정을 숨긴 채, 조용히 주변을 관찰하고 기록하는 역할을 수행했다.

그의 손에는 항상 폴라로이드 카메라가 들려 있었고, 그는 클럽 안의 유명인들과 흥미로운 순간들을 끊임없이 찍어댔다. 이 사진들은 단순한 기록을 넘어, 그 자체로 시대의 단면을 포착한 예술 작품이 되었다. 또한, 그는 귀로 들은 모든 가십과 비밀스러운 이야기들을 놓치지 않았고, 이는 그가 발행하는 잡지 <인터뷰(Interview)>의 중요한 콘텐츠가 되었다. <인터뷰>는 스튜디오 54의 내부 사정을 엿볼 수 있는 창구이자, 셀러브리티들의 사생활을 탐닉하는 통로 역할을 하며 클럽의 신화를 더욱 증폭시켰다.

워홀의 존재는 스튜디오 54에 특별한 의미를 부여했다. 그가 그곳에 있다는 사실 자체가 클럽의 '쿨함'과 '중요성'을 인증하는 보증수표와 같았다. 그는 밤의 혼돈 속에서 한 발짝 물러나 모든 것을 관망하는 조용한 권력자이자, 시대의 가장 뜨거운 현장을 냉정한 시선으로 기록하는 객관적인 연대기 작가였다. 그는 직접 광란에 참여하지는 않았지만, 그의 존재와 기록을 통해 스튜디오 54의 신화를 완성하는 데 가장 결정적인 역할을 한 인물 중 하나였다.

5. 홀스턴과 그의 뮤즈들: 디자이너와 셀러브리티의 완벽한 공생

스튜디오 54는 많은 패션 디자이너들에게 영감의 원천이자 사교의 장이었지만, 그중에서도 홀스턴(Halston)만큼 클럽과 밀접하고 상징적인 관계를 맺었던 인물은 없었다. 스튜디오 54는 홀스턴에게 단순한 놀이터가 아니라, 자신의 디자인 철학과 라이프스타일을 선보이는 가장 완벽한 런웨이였다.

그는 종종 자신이 직접 디자인한 최신 의상을 입은 아름다운 모델과 배우들, 일명 '홀스토네츠(Halstonettes)' 군단을 이끌고 클럽에 나타났다. 팻 클리블랜드(Pat Cleveland), 안젤리카 휴스턴(Anjelica Huston), 카렌 비요른슨(Karen Bjornson) 같은 당대 최고의 모델들은 홀스턴의 흐르는 듯한 저지 드레스, 우아한 홀터넥 가운, 시크한 팬츠 수트를 입고 댄스 플로어를 거닐거나 VIP 부스에 앉아 있었다. 그들의 모습은 살아 움직이는 광고판과 같았고, 스튜디오 54의 화려한 조명 아래 홀스턴의 옷은 더욱 매혹적으로 빛났다.

이것은 디자이너와 셀러브리티, 그리고 클럽이라는 공간이 만들어낸 완벽한 공생 관계였다. 홀스턴은 스튜디오 54라는 무대를 통해 자신의 옷과 브랜드를 홍보했고, 셀러브리티들은 홀스턴의 옷을 입음으로써 자신들의 스타일리시함과 특별함을 과시했으며, 스튜디오 54는 이들의 존재를 통해 더욱 화려하고 매력적인 공간으로 명성을 높였다. 홀스턴과 그의 뮤즈들이 함께 있는 모습은 스튜디오 54 시대의 글래머와 성공, 그리고 패션과 밤 문화의 밀접한 관계를 상징하는 가장 강력한 이미지 중 하나로 남았다.

6. 그 외 인물들: 밤을 수놓은 또 다른 별들

위에 언급된 핵심 아이콘들 외에도 수많은 유명인들이 스튜디오 54의 밤을 빛냈다.

-

- 트루먼 카포티(Truman Capote): 말년의 그는 알코올과 약물 문제로 고통받았지만, 여전히 날카로운 지성과 독설로 사람들을 끌어모으는 문학계의 거물이자 사교계의 중심인물이었다. 그의 존재는 클럽에 지적이면서도 스캔들러스한 분위기를 더했다.

- 다이애나 로스(Diana Ross): 디스코 시대 최고의 디바 중 한 명이었던 그녀는 스튜디오 54의 단골손님이었으며, 특히 슈레이거와 루벨을 위한 고별 파티에서 보여준 감동적인 공연은 전설로 남아 있다. 그녀의 화려한 무대 의상과 음악은 디스코 시대 그 자체를 상징했다.

- 마이클 잭슨(Michael Jackson): 아직 '팝의 황제'가 되기 전이었지만, 젊은 마이클 잭슨은 스튜디오 54에서 춤 실력을 뽐내며 미래의 슈퍼스타로서의 가능성을 엿보였다. 그는 클럽의 화려함 속에서도 비교적 조용하고 수줍은 모습으로 관찰자의 역할을 하기도 했다.

이 외에도 엘튼 존, 데이비드 보위, 셰어, 실베스터 스탤론, 리처드 기어, 브룩 쉴즈, 캘빈 클라인, 다이앤 본 퍼스텐버그 등 이름만 대면 알 수 있는 수많은 별들이 스튜디오 54의 밤하늘을 수놓았다.

스튜디오 54의 아이콘들은 단순히 유명했기 때문에 주목받은 것이 아니었다. 그들은 각자의 방식으로 시대의 정신을 포착하고, 경계를 넘나들며, 자신만의 스타일과 카리스마로 밤의 문화를 창조하고 이끌었다. 그들의 존재 자체가 스튜디오 54였고, 그들이 남긴 강렬한 이미지와 이야기는 오늘날까지도 우리를 매료시키며 끝나지 않은 밤의 신화를 이어가고 있다.

제 12장: 음악, 조명, 스펙터클: 극장으로서의 스튜디오 54

스튜디오 54의 마법은 단지 그곳에 모인 유명인들의 아우라나 그들이 입은 화려한 옷에서만 나오는 것이 아니었다. 그 마법의 본질은 공간 자체가 선사하는 압도적인 감각적 경험, 즉 음악, 조명, 그리고 스펙터클의 완벽한 조화에 있었다. 이안 슈레이거와 스티브 루벨은 스튜디오 54를 단순한 나이트클럽이 아닌, 매일 밤 새로운 공연이 펼쳐지는 거대한 극장으로 구상했고, 그 비전은 당대 최고의 기술과 창의적인 아이디어를 통해 현실이 되었다. 스튜디오 54에 들어서는 순간, 당신은 단순한 관객이 아니라 온몸으로 극적인 경험에 참여하는 배우가 되었다. 그곳은 현실의 제약을 벗어나 오직 감각적인 쾌락과 환상만이 존재하는, 전례 없는 몰입형 엔터테인먼트 공간이었다.

1. 디스코 사운드의 성전: 최고의 사운드 시스템과 전설적인 DJ들

스튜디오 54의 심장 박동은 단연 디스코 음악이었다. 그리고 그 심장을 가장 강력하고 황홀하게 뛰게 만든 것은 당대 최고 수준의 사운드 시스템과 그 시스템을 자유자재로 다루는 전설적인 DJ들이었다.

-

- 리처드 롱의 역작: 몸으로 느끼는 사운드: 스튜디오 54의 사운드 시스템 설계는 당시 뉴욕 클럽 씬에서 가장 존경받는 음향 엔지니어 중 한 명이었던 리처드 롱(Richard Long)이 맡았다. 그는 단순한 스피커 설치를 넘어, 공간 전체가 음악으로 진동하는 듯한 물리적인 경험을 창조하는 데 집중했다. 특히 그는 강력하고 깊은 베이스(저음)의 중요성을 강조했다. 댄스 플로어 바닥과 벽, 심지어 발코니 구조물에까지 서브우퍼 스피커를 전략적으로 배치하여, 디스코 비트의 '쿵쿵'거리는 리듬이 단순한 소리가 아니라 가슴을 울리고 발바닥을 통해 온몸으로 전달되는 진동으로 느껴지도록 설계했다. 또한, 고음역대의 선명도와 공간 전체의 음향 균형에도 심혈을 기울여, 어느 위치에 있든 깨끗하고 풍부하며 왜곡 없는 사운드를 경험할 수 있도록 했다. 이처럼 청각을 넘어 촉각까지 자극하는 리처드 롱의 사운드 시스템은 스튜디오 54를 디스코 사운드의 성전(Temple of Disco Sound)'으로 만들었고, 사람들을 음악에 완전히 몰입하게 하는 결정적인 역할을 했다.

- 밤의 지휘자: 전설적인 DJ들의 플레이: 최고의 사운드 시스템 위에서 밤의 드라마를 연출한 것은 바로 DJ들이었다. 스튜디오 54의 레지던트 DJ였던 리치 카조르(Richie Kaczor)와 니키 시아노(Nicky Siano) 등은 단순한 선곡자를 넘어, 음악을 통해 댄스 플로어의 감정과 에너지를 조율하는 마에스트로였다. 그들은 도나 서머, 비지스, 시크(Chic), 어스 윈드 앤 파이어, 글로리아 게이너 등 당대 최고의 디스코 히트곡들은 물론, 필리 소울, 펑크(Funk), R&B, 라틴, 심지어 록 음악까지 넘나들며 예측 불가능하고 흥미진진한 음악적 여정을 선사했다. 중요한 것은 단순히 좋은 곡을 트는 것이 아니라, 그 곡들을 어떻게 연결하고 믹싱하여 밤의 흐름을 만들어가느냐였다.

2. 밤의 연금술: 비트매칭, 믹싱, 그리고 음악을 통한 감정 조종

스튜디오 54의 DJ들은 음악을 단순한 배경음악이 아닌, 밤의 분위기를 적극적으로 창조하고 사람들의 감정을 이끄는 강력한 도구로 활용했다. 그들의 기술은 마치 연금술과 같았다.

-

- 비트매칭의 예술: 당시로서는 혁신적인 기술이었던 비트매칭(Beatmatching) – 두 개의 턴테이블을 이용하여 다음 곡의 빠르기(BPM)를 현재 재생 중인 곡과 정확히 일치시켜 끊김 없이 자연스럽게 전환하는 기술 – 은 스튜디오 54 DJ들의 필수 덕목이었다. 이를 통해 음악의 흐름이 끊기지 않고 마치 하나의 긴 곡처럼 이어졌고, 댄서들은 리듬의 끊김 없이 계속해서 춤에 몰입할 수 있었다. 이 매끄러운 전환은 댄스 플로어의 에너지를 최고조로 유지하는 데 결정적인 역할을 했다.

- 믹싱과 사운드 조작: 그들은 단순히 곡을 트는 것을 넘어, 믹서(Mixer)와 이퀄라이저(Equalizer)를 사용하여 실시간으로 사운드를 조작하고 변형했다. 특정 곡의 베이스 라인을 강조하여 그루브를 더하거나, 보컬 부분을 잠시 없애고 비트만 남겨 긴장감을 조성하거나, 혹은 두 곡의 다른 부분을 절묘하게 섞어(매시업 Mashup) 전혀 새로운 느낌을 만들어내기도 했다. 에코(Echo), 리버브(Reverb), 페이저(Phaser)와 같은 음향 효과를 사용하여 음악에 극적인 변화와 공간감을 더하는 것도 그들의 중요한 기술이었다. DJ 부스는 마치 사운드 실험실과 같았고, 그들은 매일 밤 새로운 소리의 조합을 탐구하며 디스코 음악의 가능성을 확장시켰다.

- 감정의 파도타기: 뛰어난 DJ는 댄스 플로어의 분위기를 읽고 그에 맞춰 음악을 통해 감정의 파도를 만들어내는 능력이 있었다. 밤이 깊어갈수록 점차 비트를 끌어올려 사람들을 광란의 상태로 몰아넣다가도, 클라이맥스가 지나면 잠시 부드럽고 감미로운 발라드나 소울 넘버를 틀어 숨을 고르게 하고 분위기를 전환시켰다. 혹은 예상치 못한 장르의 곡(록, 클래식, 심지어 브로드웨이 뮤지컬 넘버까지)을 삽입하여 사람들에게 놀라움과 신선한 자극을 주기도 했다. 스티브 루벨은 종종 마이크를 잡고 DJ에게 특정 유명인의 도착을 알리며 그를 위한 특별한 곡을 요청하기도 했고, 이는 클럽의 분위기를 더욱 고조시키는 역할을 했다. DJ는 단순한 음악 선곡자가 아니라, 음악을 통해 밤의 서사를 만들고 사람들의 감정을 지휘하는 밤의 연출가였다.

3. 빛의 마법: 혁신적인 조명 디자인과 키네틱 아트

스튜디오 54의 시각적인 경험을 완성한 것은 단연 혁신적인 조명 디자인이었다. 브로드웨이 조명 디자인의 대가 줄스 피셔와 폴 마란츠는 클럽 공간 전체를 하나의 거대한 빛의 무대로 만들었다.

-

- 키네틱 조명 시스템: 가장 큰 특징은 '움직이는 조명', 즉 키네틱 조명 시스템이었다. 수십 개의 조명 트러스(Truss, 조명기구를 매달기 위한 구조물)가 천장에 설치되어 레일을 따라 움직이거나 위아래로 오르내리며 끊임없이 빛의 각도와 위치를 바꾸었다. 이는 정적인 클럽 조명과는 차원이 다른, 역동적이고 변화무쌍한 시각적 경험을 선사했다. 빛은 더 이상 공간을 밝히는 수단이 아니라, 음악의 리듬과 분위기에 맞춰 춤을 추는 또 다른 퍼포머였다.

- 다채로운 조명 효과: 다양한 종류의 조명 기구들이 동원되어 극적인 효과를 연출했다. 빠른 속도로 깜빡이며 움직임을 분절시키는 스트로브(Strobe) 조명, 강렬한 색상의 빛을 쏘아내는 컬러 스팟(Color Spot) 조명, 벽면이나 바닥에 신비로운 빛을 발하는 네온(Neon) 사인, 그리고 안개를 뿜어내 빛줄기를 더욱 돋보이게 하는 포그 머신(Fog Machine) 등이 사용되었다. 특히 수천 개의 거울 조각으로 덮인 거대한 미러볼(Mirror Ball)은 천천히 회전하며 수백, 수천 개의 작은 빛 조각들을 클럽 전체에 흩뿌려 마치 밤하늘의 별 아래 춤추는 듯한 환상적인 분위기를 자아냈다.

- 빛과 공간의 상호작용: 조명은 단순히 공간을 비추는 것을 넘어, 공간 자체를 변화시키고 왜곡하는 역할도 했다. 벽면에 설치된 거울들은 조명을 반사하며 공간을 무한히 확장시키는 듯한 착각을 불러일으켰고, 특정 색상의 조명은 공간의 분위기를 순식간에 차갑거나 뜨겁게 바꾸었다. 댄스 플로어 바닥에서 솟아오르는 조명 기둥은 춤추는 사람들을 마치 무대 위의 주인공처럼 보이게 만들었다. 스튜디오 54의 조명 디자인은 기술과 예술이 결합된, 그 자체로 하나의 키네틱 아트(Kinetic Art)였으며, 사람들에게 전에 없던 강렬하고 몰입적인 시각적 경험을 선사했다.

4. 상상을 현실로: 테마 파티와 기상천외한 특수 효과

스튜디오 54의 극장적인 면모는 상상을 초월하는 테마 파티와 기상천외한 특수 효과에서 절정을 이루었다. 이안 슈레이거와 스티브 루벨은 '불가능이란 없다'는 듯, 매번 사람들의 예상을 뛰어넘는 스펙터클을 기획하고 실행했다.

-

- 오페라 하우스의 유산, 플라이 시스템: 이 모든 환상적인 연출의 핵심에는 오페라 하우스 시절부터 남아있던 플라이 시스템(Fly System)이 있었다. 이 정교한 무대 장치 덕분에 스튜디오 54는 다른 클럽에서는 상상도 할 수 없는 일들을 현실로 만들 수 있었다.

- '스푼을 든 달 남자': 코카인을 뜨는 시늉을 하는, 네온사인으로 만들어진 거대한 초승달 모양의 조형물이 천장에서 천천히 내려오는 장면은 스튜디오 54의 가장 아이코닉한 상징 중 하나였다. 이는 단순한 장식을 넘어, 당시 클럽 문화를 지배했던 약물에 대한 노골적인 암시이자 도발이었다.

- 글리터 폭포와 풍선 비: 새해 전야 파티에서 4톤의 글리터를 쏟아부은 사건 외에도, 댄스 플로어 위로는 종종 수천 개의 풍선이 비처럼 쏟아지거나, 은색이나 금색 글리터가 폭포처럼 흘러내리는 장관이 연출되었다. 이는 파티의 절정을 알리는 신호이자, 사람들을 동심의 세계 혹은 환상의 세계로 이끄는 마법과 같았다.

- 공중 퍼포먼스: 발렌티노의 서커스 파티처럼, 때로는 실제 곡예사들이 플라이 시스템에 매달려 공중그네를 타거나 아슬아슬한 묘기를 선보이며 파티에 스릴과 볼거리를 더했다.

- 테마 파티의 스펙터클: 비앙카 재거의 생일 파티에 등장한 백마, 돌리 파튼 파티의 농장 동물들, 칼 라거펠트 파티의 18세기 베르사유 재현 등, 스튜디오 54의 테마 파티는 단순한 드레스 코드를 넘어 클럽 전체를 완전히 다른 시공간으로 탈바꿈시키는 거대한 프로덕션이었다. 막대한 비용과 노력이 투입된 이 파티들은 스튜디오 54가 단순한 유흥 공간이 아니라, 꿈과 판타지를 현실로 만드는 마법의 공간임을 증명하는 이벤트였다.

5. 단순한 클럽을 넘어: 스펙터클과 경험으로서의 나이트라이프

결론적으로, 스튜디오 54는 단순한 나이트클럽이 아니었다. 그곳은 음악, 조명, 디자인, 퍼포먼스, 그리고 패션이 총체적으로 결합된 하나의 거대한 스펙터클이었고, 사람들은 그곳에서 술을 마시고 춤을 추는 것을 넘어, 잊을 수 없는 특별한 경험을 하고자 했다. 이안 슈레이거와 스티브 루벨은 클럽이라는 공간을 몰입형 극장(Immersive Theater)으로 재정의했고, 손님들은 그 극장 안에서 배우이자 관객으로서 밤의 드라마를 함께 만들어갔다.

이러한 '경험으로서의 나이트라이프' 개념은 스튜디오 54가 남긴 가장 중요한 유산 중 하나이다. 이후 전 세계의 수많은 클럽과 엔터테인먼트 공간들은 스튜디오 54가 보여준 극적인 연출과 총체적인 경험 디자인에 영향을 받아 발전하게 된다. 스튜디오 54는 단순히 디스코 시대를 풍미했던 전설적인 클럽을 넘어, 현대 나이트라이프 문화와 경험 마케팅의 새로운 지평을 연 선구자였던 것이다. 그 밤의 마법은 음악과 조명, 그리고 상상을 현실로 만든 스펙터클 속에 영원히 살아 숨 쉬고 있다.

제 5부: 밤의 이면과 거리의 반란 (1977-1979)

제 13장: 쾌락의 그림자: 약물, 섹스, 그리고 금지된 욕망

스튜디오 54의 밤은 눈부셨다. 현란한 조명, 터질 듯한 디스코 비트, 최고급 샴페인, 그리고 세상에서 가장 아름답고 유명한 사람들이 만들어내는 아우라. 그곳은 분명 지상에 강림한 낙원, 혹은 현실의 모든 제약에서 벗어난 완벽한 판타지처럼 보였다. 하지만 모든 밝은 빛에는 필연적으로 짙은 그림자가 따르는 법. 스튜디오 54의 화려한 표면 아래에는 금지된 쾌락을 향한 위험한 질주, 즉 약물과 섹스라는 또 다른 엔진이 밤의 열기를 더욱 뜨겁게, 그리고 더욱 위태롭게 만들고 있었다. 이것은 단순한 일탈이나 숨겨진 비밀이 아니었다. 그것은 클럽의 정체성이자 문화였고, 많은 이들에게는 스튜디오 54 경험의 필수적인 일부처럼 여겨졌다. 이 금지된 욕망의 추구는 시대의 불안과 해방감을 동시에 반영하는 양날의 검이었으며, 결국 제국의 몰락을 재촉하는 그림자가 되었다.

1. 코카인과 퀘일루드: 스튜디오 54 문화의 일부가 된 약물

스튜디오 54에서 약물은 더 이상 쉬쉬하며 숨겨야 할 금기의 대상이 아니었다. 오히려 그것은 특정 계층에게는 부와 성공의 상징이자, 파티를 즐기기 위한 일종의 '연료'처럼 소비되었다. 특히 두 종류의 약물이 클럽의 밤을 지배했다.

-

- 코카인: 밤의 '샴페인', 엘리트의 마약: 70년대 후반, 코카인은 '부자들의 마약', '샴페인 같은 마약'으로 불리며 급격히 유행하기 시작했다. 비교적 고가였기에, 코카인을 사용한다는 것 자체가 상류 사회에 속해 있다는, 혹은 최소한 그 세계에 발을 들여놓았다는 과시적인 상징이 되었다. 스튜디오 54의 VIP룸이나 화장실에서는 공공연하게 은색 코카인 스푼이 오갔고, 테이블 위에서 아무렇지 않게 흰 가루를 코로 흡입하는 모습도 드물지 않게 목격되었다. 코카인은 사람들을 더욱 사교적이고 대담하게 만들었으며, 밤새도록 지치지 않고 춤추고 이야기할 수 있는 에너지를 제공했다. 스티브 루벨 자신도 코카인에 깊이 빠져 있었으며, 그는 VIP 손님들의 환심을 사기 위해 코카인을 '선물'로 건네기도 했다는 악명 높은 소문이 돌았다. 코카인은 스튜디오 54의 화려하고 흥분된 분위기를 유지하는 데 중요한 역할을 했지만, 동시에 중독성, 건강 문제, 그리고 불법이라는 명백한 위험성을 안고 있었다.

-

- 퀘일루드: '러브 드러그' 혹은 망각의 묘약: 코카인이 흥분과 에너지를 위한 약물이었다면, 퀘일루드(Quaaludes, 성분명 메타콸론)는 이완과 황홀경을 위한 약물이었다. 원래 진정수면제로 개발되었지만, 복용 시 긴장이 풀리고 행복감이 느껴지며 성욕이 증진된다는 효과 때문에 '러브 드러그' 또는 '디스코 비스킷'이라는 별명으로 불리며 클럽 씬에서 큰 인기를 끌었다. 사람들은 디스코 음악의 몽환적인 분위기에 더 깊이 빠져들거나, 낯선 이와의 만남에서 어색함을 없애고 더 대담해지기 위해 퀘일루드를 찾았다. 몸의 감각이 둔해지면서 춤을 출 때 마치 구름 위를 걷는 듯한 느낌을 준다고도 했다. 하지만 퀘일루드는 매우 위험한 약물이었다. 과다 복용 시 호흡 곤란이나 혼수 상태에 빠질 수 있었고, 특히 알코올과 함께 복용하면 치명적인 결과를 초래할 수 있었다. 스튜디오 54의 자유분방한 분위기는 이러한 위험성을 간과하게 만들었고, 퀘일루드의 오남용은 당시 쾌락주의 문화의 어둡고 위태로운 단면을 여실히 보여주었다.

이 외에도 파퍼(Poppers)라 불리는 흡입성 약물(아밀 나이트라이트)이 순간적인 흥분과 근육 이완 효과 때문에 댄스 플로어에서 흔히 사용되었고, 마리화나 역시 공공연한 비밀처럼 소비되었다. 약물은 더 이상 음지의 문화가 아니라, 스튜디오 54라는 특정 공간 안에서는 마치 패션 액세서리처럼, 혹은 파티를 즐기기 위한 필수품처럼 여겨지는 기이한 현상이 벌어지고 있었던 것이다.

2. '스푼을 든 달 남자'와 공공연한 비밀: 약물 사용의 실태

스튜디오 54의 약물 문화가 얼마나 공공연했는지를 상징적으로 보여주는 것이 바로 클럽 천장에서 내려오던 '스푼을 든 달 남자(Man in the Moon with a Cocaine Spoon)' 키네틱 조형물이었다. 네온사인으로 만들어진 거대한 초승달이 천천히 내려오고, 그 위에 앉은 남자가 코카인을 뜨는 작은 스푼을 코로 가져가는 이 형상은 당시 클럽을 지배했던 코카인 문화를 노골적으로 암시하는, 대담하고 충격적인 상징이었다. 이는 약물 사용이 더 이상 숨겨야 할 비밀이 아니라, 오히려 클럽의 '쿨함'과 '특별함'을 구성하는 요소 중 하나로 전시되고 있음을 의미했다.

실제로 클럽 내부에서의 약물 사용은 매우 자유로웠다. 화장실 칸막이 안은 물론이고, VIP 부스의 테이블 위, 심지어 댄스 플로어 구석에서도 사람들은 비교적 거리낌 없이 약물을 주고받고 사용했다. 스티브 루벨이 유명인들에게 약물을 선물했다는 소문 외에도, 일부 직원들이 손님들에게 약물을 판매하거나, 혹은 눈감아주는 대가로 팁을 받았다는 증언도 존재한다. 이러한 공공연한 약물 사용은 스튜디오 54가 법과 규범 위에 군림하는 듯한 '무법지대' 혹은 '치외법권' 지역이라는 이미지를 강화하는 데 기여했지만, 동시에 사회적인 비난과 사법 당국의 주목을 피할 수 없게 만드는 결정적인 요인이 되었다.

3. 발코니와 지하: 자유로운 성 문화와 은밀한 공간의 소문

약물과 함께 스튜디오 54의 밤을 지배했던 또 다른 코드는 바로 성(Sex)이었다. 1960년대 성 혁명(Sexual Revolution)의 여파와 LGBTQ+ 인권 운동의 성장은 70년대 뉴욕에 이전과는 비교할 수 없는 성적인 자유와 개방성을 가져왔고, 스튜디오 54는 이러한 시대적 분위기가 가장 농축되고 때로는 극단적으로 발현되는 공간이었다.

-

- 발코니: 반쯤 열린 비밀의 공간: 2층 발코니는 댄스 플로어의 열기에서 잠시 벗어나 숨을 돌리고, 아래층의 광란을 관망하며, 새로운 만남을 갖는 장소였다. 메인 플로어보다는 조명이 어둡고 소파와 쿠션 등이 놓여 있어 좀 더 사적인 분위기를 연출했다. 이곳에서는 단순히 키스를 나누는 커플을 넘어, 주변의 시선에 크게 개의치 않고 더욱 노골적인 애정 행각을 벌이는 모습도 흔하게 목격되었다고 한다. 아래층 댄스 플로어와 시각적으로 연결되어 있으면서도 어느 정도 분리된 이 공간은, 공적인 공간과 사적인 공간의 경계, 그리고 관음적인 시선과 직접적인 참여의 경계가 모호해지는 독특한 경험을 제공했다.

-

- 지하(Basement): 금기의 심연, 소문의 진원지: 스튜디오 54의 가장 어둡고 비밀스러운 이야기는 대부분 지하 공간(Basement)을 배경으로 한다. 일반 손님들의 출입은 철저히 통제되었고, 오직 스티브 루벨의 허가를 받은 VIP들이나 특별한 손님들만이 이 미로 같은 공간에 발을 들여놓을 수 있었다. 지하는 원래 방송 스튜디오 시절의 창고, 기계실, 그리고 방음 처리된 방들로 이루어져 있었는데, 이 공간들은 스튜디오 54의 가장 은밀한 욕망이 분출되는 장소로 탈바꿈했다. 벽과 바닥이 고무 시트로 덮인 방('러버 룸 Rubber Room')이 있었다는 증언, 성별과 인원수에 구애받지 않는 집단적인 성행위가 벌어졌다는 소문, 심지어 유명인들의 비밀스러운 섹스 파티가 열렸다는 이야기까지. 지하 공간에 대한 소문은 시간이 지날수록 더욱 자극적이고 퇴폐적으로 부풀려졌다. 어디까지가 진실이고 어디까지가 과장된 신화인지 명확히 구분하기는 어렵지만, 분명한 것은 지하가 스튜디오 54의 '무엇이든 가능하다(Anything Goes)'는 정신이 극단적으로 구현되는, 모든 사회적 금기와 도덕적 경계가 완전히 허물어지는 심연과 같은 공간이었다는 점이다.

이러한 극단적인 성적 자유는 당시 사회적 억압에 대한 반작용이자 해방의 표현으로 해석될 수도 있지만, 동시에 약물과 뒤섞여 안전 불감증을 낳고, 권력 관계에 의한 착취나 동의 없는 관계의 가능성을 내포하는 위험한 측면도 가지고 있었다. 특히 훗날 에이즈의 비극이 닥쳐왔을 때, 스튜디오 54의 무분별했던 성 문화는 비판과 반성의 대상이 될 수밖에 없었다.

4. 쾌락주의의 대가: 중독, 건강 문제, 그리고 도덕적 해이 논란

스튜디오 54가 제공했던 하룻밤의 강렬한 쾌락에는 값비싼 대가가 따랐다.

-

- 중독과 자기 파괴: 끊임없이 약물이 공급되고 사용이 용인되는 환경은 많은 사람들을 중독의 늪으로 빠뜨렸다. 유명 셀러브리티부터 이름 없는 젊은이들까지, 스튜디오 54의 밤에 중독되어 자신의 삶과 건강, 커리어를 망가뜨린 사례는 부지기수였다. 홀스턴의 경우, 그의 천재적인 재능은 약물 중독과 함께 서서히 빛을 잃어갔고, 결국 비극적인 최후를 맞이하게 된다. 쾌락을 향한 끝없는 질주는 종종 자기 파괴적인 결과로 이어졌다.

- 건강상의 위험: 약물 과다 복용으로 인한 응급 상황은 클럽 내에서 드문 일이 아니었다. 퀘일루드와 알코올의 위험한 조합은 생명을 위협할 수도 있었다. 또한, 자유로운 성 문화 속에서 성병의 위험 역시 간과되었다. 특히 1980년대 초 에이즈가 등장하면서, 스튜디오 54 시절의 무분별했던 밤들은 돌이킬 수 없는 비극의 씨앗이 되었다.

- 도덕적 해이와 사회적 비판: 스튜디오 54의 극단적인 쾌락주의와 퇴폐적인 분위기는 당시 보수적인 사회로부터 격렬한 비판을 받았다. 그곳은 단순한 유흥 공간이 아니라, 도덕적 타락과 방종의 상징으로 여겨졌다. 스티브 루벨의 탈세와 불법적인 운영 방식은 이러한 도덕적 해이의 정점을 보여주는 사건이었고, 결국 사회적인 심판을 피할 수 없게 만들었다. 화려한 파티는 멋졌지만, 그 이면에는 책임감 없는 행동과 법규 무시라는 어두운 그림자가 짙게 드리워져 있었다.

5. 시대정신의 반영: 불안한 시대 속 현실 도피와 자기 파괴적 욕망

스튜디오 54의 극단적인 쾌락주의는 단순히 일부 사람들의 일탈적인 행동으로만 치부할 수 없다. 그것은 1970년대 후반 뉴욕이라는 특정 시공간이 처했던 불안과 절망, 그리고 그 속에서 피어난 왜곡된 욕망을 반영하는 시대정신의 거울과 같았다.

경제 위기, 정치적 불신, 도시의 붕괴라는 암울한 현실 속에서 사람들은 탈출구를 찾고 있었다. 스튜디오 54는 바로 그 완벽한 도피처를 제공했다. 벨벳 로프를 넘어서는 순간, 바깥세상의 모든 문제들은 잊혀지고 오직 음악과 춤, 화려한 조명, 그리고 금지된 쾌락만이 존재하는 환상의 세계가 펼쳐졌다. 약물과 섹스는 이 환상을 더욱 강렬하고 현실적으로 느끼게 만드는 촉매제 역할을 했다. 사람들은 하룻밤 동안이라도 지긋지긋한 현실에서 벗어나 특별한 존재가 되고 싶었고, 스튜디오 54는 그 욕망을 충족시켜주는 마법의 공간처럼 보였다.